Romane werfen weiße Schatten

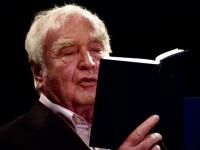

Der Schriftsteller Martin Walser gibt ein "Wunschkonzert" im Stuttgarter Literaturhaus

Stuttgart – "Mein Alfred" und "mein Held" sagt Martin Walser jedes Mal liebevoll, wenn er von der Hauptfigur seines 1991 erschienenen Romans „Die Verteidigung der Kindheit“ spricht. Walser, der gerne als "großer Dichter der kleinen Leute" bezeichnet wird, als scharfer Beobachter und Chronist deutscher Befindlichkeit, war am Montagabend mal wieder zu Gast im Stuttgarter Literaturhaus. Es war diesmal keine gewöhnliche Lesung, sondern ein "Literarisches Wunschkonzert". Das Publikum durfte Textstellen wählen, die Walser dann aus dem Stegreif lesen musste – nicht ohne zwischendurch immer mal wieder genüsslich an seinem Glas Weißwein zu nippen. Es gab einen Flyer, auf dem die 20 Bände der gerade erscheinenden Walser-Gesamtausgabe – die die alte Werke-Sammlung von 1997 um acht Bände erweitert – aufgelistet waren inklusive ihres Seitenumfangs. Die Werktitel waren leider nicht verzeichnet, weswegen die Wahl der Zuschauer dann recht willkürlich ausfiel.

Im eigenen literarischen Labyrinth

Das hatte allerdings den Vorteil, den Dichter, der am 24. März 85 Jahre alt wird, bei der Orientierung in völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Textfetzen zu beobachten. Wenn es auch nicht die Unterhaltungserwartungen eines jeden im Saal traf: Es war wirklich faszinierend mitzuerleben, wie der Mann mit den buschigen Augenbrauen im eigenen Satzgeflecht nach Anhaltspunkten suchte, an welchem Ort seines riesigen literarischen Kosmos er sich wohl gerade befinde, und wie er sich gelegentlich über die eine oder andere eigene Wortfindung wunderte. Etwa über "spillerig" für hager: Er habe dieses seltsame Wort tatsächlich nur einmal, eben an dieser Stelle in der "Verteidigung", verwendet, erklärte Walser.

"Band 14, Nummer 1, Seite 320 bitte", ruft ein Mann. Und flugs landet Walser im "Lebenslauf der Liebe" von 2001, muss blitzschnell die "komplizierten Familienverhältnisse" des Romans durchschauen. "Ich weiß jetzt auch nicht genau, worum es geht, das ist so lange her", muss er zugeben. Er tastet sich aber weiter mutig durch die Worte, bevor es ihm bei "Wenn sie Edmund zu Bett brachte" schlagartig klar wird: "Ah, Edmund muss Susis Mann sein". Jetzt rezitiert er flüssiger.

Moderatorin Thea Dorn hat nicht viel zu tun an diesem Abend. "Band 18, Seite 460", fordert eine Dame, und Walser sieht sich mit seinem neuesten Roman "Muttersohn" konfrontiert: "Fred sagte, daran müsse Percy sich gewöhnen", liest der greise Dichter, das königsblau eingeschlagene Buch dicht vor dem Gesicht. "Ah, das fängt in einem Auto an", als trage das jetzt allgemein zum Verständnis bei. Tut es nicht wirklich. Walser skandiert mal weich stockend, dann ganz entspannt stolperfrei, immer aber stark akzentuiert, mit rollendem R und vielen Hebungen.

Vom "Muttersohn" geht’s in die "Halbzeit" (1960), in die "Brandung" (1985), in "Ein springender Brunnen" (1998). Kurzer Halt in seiner Dankesrede zum Hermann-Hesse-Preis, den er 1957 verliehen bekam. Darin echauffierte er sich über die Tatsache, dass die Feuilletons seinerzeit von den Schriftstellern beständig Gesellschaftskritik forderten. Dabei seien die Autoren doch selbst Teil der Gesellschaft. Heute scheinen ihn seine damaligen Statements zu amüsieren.

Etwas schöner sagen, als es ist

Elfmal schlägt Martin Walser an diesem Abend ein Buch auf. Zweimal trifft er auf Alfred. Ein Zuschauer möchte das Ende der "Verteidigung der Kindheit" hören. "Das ist der Schluss eines ganzen Romans", sagt Walser, als wolle er um Verzeihung bitten. Romanschlüsse seien unschuldig. Der Autor sei ab der Hälfte der Romans nur noch Erfüllungsgehilfe des Gewordenen. Und dann sagt er überraschend: "Ich ertrage keine negativen Schlüsse". Ein Roman müsse gut ausgehen. Ein Roman habe einen Nachhall, werfe "weiße Schatten". Anders als die Wirklichkeit, in der alles "tonlos" oder "katastrophal" ende. Schreiben bedeute für ihn, etwas so schön zu sagen, wie es nicht ist.

Ausschnitte aus der Lesung kann man in der 90-minütigen Dokumentation "Martin Walser – ein Leben für Alle und Keinen" sehen, die 3sat am 24. März um 21.45 Uhr anlässlich des 85. Geburtstags des Dichters sendet.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung von heute. Die Lesung fand statt am 9.1.

Stuttgart – "Mein Alfred" und "mein Held" sagt Martin Walser jedes Mal liebevoll, wenn er von der Hauptfigur seines 1991 erschienenen Romans „Die Verteidigung der Kindheit“ spricht. Walser, der gerne als "großer Dichter der kleinen Leute" bezeichnet wird, als scharfer Beobachter und Chronist deutscher Befindlichkeit, war am Montagabend mal wieder zu Gast im Stuttgarter Literaturhaus. Es war diesmal keine gewöhnliche Lesung, sondern ein "Literarisches Wunschkonzert". Das Publikum durfte Textstellen wählen, die Walser dann aus dem Stegreif lesen musste – nicht ohne zwischendurch immer mal wieder genüsslich an seinem Glas Weißwein zu nippen. Es gab einen Flyer, auf dem die 20 Bände der gerade erscheinenden Walser-Gesamtausgabe – die die alte Werke-Sammlung von 1997 um acht Bände erweitert – aufgelistet waren inklusive ihres Seitenumfangs. Die Werktitel waren leider nicht verzeichnet, weswegen die Wahl der Zuschauer dann recht willkürlich ausfiel.

Im eigenen literarischen Labyrinth

Das hatte allerdings den Vorteil, den Dichter, der am 24. März 85 Jahre alt wird, bei der Orientierung in völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Textfetzen zu beobachten. Wenn es auch nicht die Unterhaltungserwartungen eines jeden im Saal traf: Es war wirklich faszinierend mitzuerleben, wie der Mann mit den buschigen Augenbrauen im eigenen Satzgeflecht nach Anhaltspunkten suchte, an welchem Ort seines riesigen literarischen Kosmos er sich wohl gerade befinde, und wie er sich gelegentlich über die eine oder andere eigene Wortfindung wunderte. Etwa über "spillerig" für hager: Er habe dieses seltsame Wort tatsächlich nur einmal, eben an dieser Stelle in der "Verteidigung", verwendet, erklärte Walser.

"Band 14, Nummer 1, Seite 320 bitte", ruft ein Mann. Und flugs landet Walser im "Lebenslauf der Liebe" von 2001, muss blitzschnell die "komplizierten Familienverhältnisse" des Romans durchschauen. "Ich weiß jetzt auch nicht genau, worum es geht, das ist so lange her", muss er zugeben. Er tastet sich aber weiter mutig durch die Worte, bevor es ihm bei "Wenn sie Edmund zu Bett brachte" schlagartig klar wird: "Ah, Edmund muss Susis Mann sein". Jetzt rezitiert er flüssiger.

Moderatorin Thea Dorn hat nicht viel zu tun an diesem Abend. "Band 18, Seite 460", fordert eine Dame, und Walser sieht sich mit seinem neuesten Roman "Muttersohn" konfrontiert: "Fred sagte, daran müsse Percy sich gewöhnen", liest der greise Dichter, das königsblau eingeschlagene Buch dicht vor dem Gesicht. "Ah, das fängt in einem Auto an", als trage das jetzt allgemein zum Verständnis bei. Tut es nicht wirklich. Walser skandiert mal weich stockend, dann ganz entspannt stolperfrei, immer aber stark akzentuiert, mit rollendem R und vielen Hebungen.

Vom "Muttersohn" geht’s in die "Halbzeit" (1960), in die "Brandung" (1985), in "Ein springender Brunnen" (1998). Kurzer Halt in seiner Dankesrede zum Hermann-Hesse-Preis, den er 1957 verliehen bekam. Darin echauffierte er sich über die Tatsache, dass die Feuilletons seinerzeit von den Schriftstellern beständig Gesellschaftskritik forderten. Dabei seien die Autoren doch selbst Teil der Gesellschaft. Heute scheinen ihn seine damaligen Statements zu amüsieren.

Etwas schöner sagen, als es ist

Elfmal schlägt Martin Walser an diesem Abend ein Buch auf. Zweimal trifft er auf Alfred. Ein Zuschauer möchte das Ende der "Verteidigung der Kindheit" hören. "Das ist der Schluss eines ganzen Romans", sagt Walser, als wolle er um Verzeihung bitten. Romanschlüsse seien unschuldig. Der Autor sei ab der Hälfte der Romans nur noch Erfüllungsgehilfe des Gewordenen. Und dann sagt er überraschend: "Ich ertrage keine negativen Schlüsse". Ein Roman müsse gut ausgehen. Ein Roman habe einen Nachhall, werfe "weiße Schatten". Anders als die Wirklichkeit, in der alles "tonlos" oder "katastrophal" ende. Schreiben bedeute für ihn, etwas so schön zu sagen, wie es nicht ist.

Ausschnitte aus der Lesung kann man in der 90-minütigen Dokumentation "Martin Walser – ein Leben für Alle und Keinen" sehen, die 3sat am 24. März um 21.45 Uhr anlässlich des 85. Geburtstags des Dichters sendet.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung von heute. Die Lesung fand statt am 9.1.

eduarda - 11. Jan, 12:52