Jeder will dem Jäger an den Pelz

Mozarts "Don Giovanni" in Andrea Moses' Inszenierung an der Stuttgarter Oper

Stuttgart - Am Ende ist Don Giovanni tot. Nicht in die Hölle gefahren, wie es das Libretto vorsieht. Gestellt von einem Schlägertrupp, jagt er sich hysterisch lachend selbst eine Kugel in den Kopf. In Andrea Moses' Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni", die jetzt als Übernahme aus Bremen im Rahmen eines Public-Viewing-Medien-Rummels an der Stuttgarter Staatsoper Premiere hatte, ist die Titelfigur mit ihrem Wüstlingslatein am Ende. Seine Triebimpulse darf Don Giovanni nicht uneingeschränkt in Sex und Gewalt umsetzen, sondern er wird von drei seiner nunmehr vermeintlichen Opfer in Schach gehalten und oft genug lächerlich gemacht: Von der verlassenen, rachsüchtigen Donna Elvira, die sich penetrant und prügelnd einmischt in seine Versuche, anderen Damen an die Wäsche zu gehen. Von der Prekariatsanwärterin Zerlina, die vor allem an Don Giovannis Pelzbestand interessiert ist. Und von Donna Anna, die dem Lüstling drei Stunden lang den Trauerkloß vorspielt - zwecks Verschlechterung seines Gewissens. Dabei ist ihr Vater, der Komtur, in dieser Inszenierung gar nicht tot, sondern taucht, nachdem Don Giovannis eiserner Spazierstockknauf ihn niedergestreckt hat, plötzlich wieder auf, um erst zum Schlussakkord der Oper das Zeitliche zu segnen - unbemerkt von den anderen und in einem der Betten des "DG Star Hotels". Überhaupt straucheln und taumeln die Männer hier durchs Leben, ohne den oft ziemlich verlogenen Frauen irgendetwas entgegensetzen zu können.

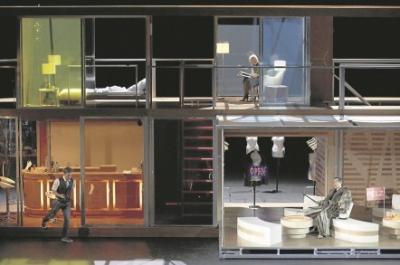

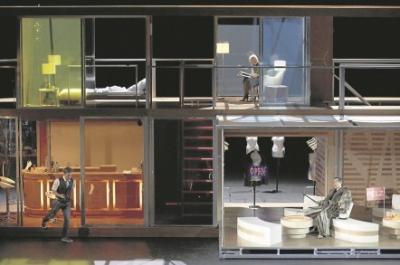

Das Hotel ist Zentrum und einziger Bestandteil der Bühne von Christian Wiehle. In seiner länglichen Bauweise erinnert es an einen Ausflugsdampfer - mit Treppchen und Reling, Bar im Erdgeschoss und ein paar Zimmerchen in der oberen Etage. Gelegentlich dreht es sich effektvoll um die Achse, auf der Rückseite werden zwei Garagentore sichtbar. Hier feiert das Prekariat seine Grillfeten und vorne, im herunterklappbaren Lounge-Bereich, Don Giovanni seine Pelze-Verkaufsparty.

Drumherum ist alles frei zum Spielen. Das ist praktisch, so auch die Verortung des Ganzen in einem Hotel der heutigen Zeit: Dort treffen sich viele Leute rein zufällig. Nichts muss erklärt werden. Alles austauschbar. Und daran hapert Moses' Regie. Wer eigentlich ist Don Giovanni? Pelzhändler? Hotelbesitzer? Gigolo oder Oligarch? Und was treibt ihn an, wenn es mal nicht um die Verlängerung seiner Quickie-Liste geht? Im weißen Gigolo-Anzug mit Hut steckt Shigeo Ishino, der den Maßlosen unnahbar, undurchsichtig spielt. Moses bleibt unbestimmt in der Rollenauslegung. Mal traktiert der ewige Verführer brutal seinen Bediensteten Leporello, mal lässt er sich herumschubsen von den Frauen. Das ist genauso wenig stimmig wie sein Suizid.

Freilich agieren Opernchor und Bühnenpersonal - komplett besetzt aus dem Staatsopernensemble und wohl auch befeuert durch die Live-Übertragung durch 3Sat und SWR - ungeheuer spielwütig. Immer ist irgendetwas los auf der Bühne, lümmelt sich einer an der Bar oder im Bett, beobachtet die anderen, wenn sie sich prügeln oder lieben. Aber die Motivation bleibt oft unklar, der Abend inhaltlich an der Oberfläche, und man verhakelt sich immer wieder in Albernheiten, etwa wenn Donna Anna und Don Ottavio nach dem scheinbaren Tod des Komturs über einem liegengelassenen, blutigen Papiertaschentuch Rache schwören und mit affigen Gesten darum herum tänzeln. Besonders im zweiten Akt fuchteln die Männer ständig mit Pistolen herum oder halten sie sich an die eigene Schläfe - wie in einem schlechten "Tatort". Und dass Leporello während seiner Register-Arie per I-Phone auch gleich die Fotos sämtlicher Kurzzeit-Gespielinnen seines Chefs an die Wand beamt, erntet zwar Lacher, ist aber reine Illustration. Es ist die psychologische Ausleuchtung der Figuren, die der Inszenierung fehlt. Die Frauen: berechnende Zicken, die Männer: kopflose Trottel. Das Dunkle, das Animalische, das Irrationale, ja das Tödliche der Seele: Wohin sind die zentralen Aspekte dieser Meisteroper entschwunden? Da ist kein Platz mehr für den Komtur als mystische Stimme aus dem Jenseits, er verkümmert hier zur lächerlichen Staffage.

Was den Abend rettet, ist die Musik. Bariton Ishino überzeugt mit klaren, kühlen Farben, André Morsch singt den Leporello samtig und ungeheuer differenziert gestaltend. Simone Schneider verleiht der Donna Anna mit satten Farben und kraftvoller Höhe Vitalität, während Rebecca von Lipinski als koloraturensichere Donna Elvira ihrer Höhe rollengemäß eine gewisse überdrehte Schärfe verpasst. Atalla Ayan als Don Ottavio erwärmt die Herzen mit seinem weichen, schmerztrunkenen Tenororgan wohl am stärksten, während Pumeza Matshikiza ihre Zerlina dank der dunkel vibrierenden Melancholie in ihrer Stimme faszinierend ambivalent gestaltet. Auch Ronan Collett singt seinen Masetto sehr geschmeidig, und Matthias Hölle kann dem Komtur zumindest stimmlich Macht verleihen. Alles ein Genuss.

Glänzende Arbeit nicht nur in der Tempo-Dramaturgie leistet Antony Hermus am Dirigierpult. Ob in Sachen Gefühle, Stimmungen oder mystische Klänge: Das Staatsorchester zieht der Oper den doppelten Boden ein - kontrastreich, transparent, agil im Klang, dennoch oft mit gewaltigem Druck. Genau deuten die Instrumente das Geschehen auf der Bühne aus, kommentieren und enthüllen Unbewusstes. Ironisch flüchtiges Tapsen durch die Skalen entlarvt die Lüge, jauchzende Streicher unterstreichen die Freude, schmachtende Seufzer das Herzeleid - einfach großartig.

Rezension für die Eßlinger Zeitung von heute. Premiere war am 25. Juli 2012.

Stuttgart - Am Ende ist Don Giovanni tot. Nicht in die Hölle gefahren, wie es das Libretto vorsieht. Gestellt von einem Schlägertrupp, jagt er sich hysterisch lachend selbst eine Kugel in den Kopf. In Andrea Moses' Inszenierung von Mozarts "Don Giovanni", die jetzt als Übernahme aus Bremen im Rahmen eines Public-Viewing-Medien-Rummels an der Stuttgarter Staatsoper Premiere hatte, ist die Titelfigur mit ihrem Wüstlingslatein am Ende. Seine Triebimpulse darf Don Giovanni nicht uneingeschränkt in Sex und Gewalt umsetzen, sondern er wird von drei seiner nunmehr vermeintlichen Opfer in Schach gehalten und oft genug lächerlich gemacht: Von der verlassenen, rachsüchtigen Donna Elvira, die sich penetrant und prügelnd einmischt in seine Versuche, anderen Damen an die Wäsche zu gehen. Von der Prekariatsanwärterin Zerlina, die vor allem an Don Giovannis Pelzbestand interessiert ist. Und von Donna Anna, die dem Lüstling drei Stunden lang den Trauerkloß vorspielt - zwecks Verschlechterung seines Gewissens. Dabei ist ihr Vater, der Komtur, in dieser Inszenierung gar nicht tot, sondern taucht, nachdem Don Giovannis eiserner Spazierstockknauf ihn niedergestreckt hat, plötzlich wieder auf, um erst zum Schlussakkord der Oper das Zeitliche zu segnen - unbemerkt von den anderen und in einem der Betten des "DG Star Hotels". Überhaupt straucheln und taumeln die Männer hier durchs Leben, ohne den oft ziemlich verlogenen Frauen irgendetwas entgegensetzen zu können.

Das Hotel ist Zentrum und einziger Bestandteil der Bühne von Christian Wiehle. In seiner länglichen Bauweise erinnert es an einen Ausflugsdampfer - mit Treppchen und Reling, Bar im Erdgeschoss und ein paar Zimmerchen in der oberen Etage. Gelegentlich dreht es sich effektvoll um die Achse, auf der Rückseite werden zwei Garagentore sichtbar. Hier feiert das Prekariat seine Grillfeten und vorne, im herunterklappbaren Lounge-Bereich, Don Giovanni seine Pelze-Verkaufsparty.

Drumherum ist alles frei zum Spielen. Das ist praktisch, so auch die Verortung des Ganzen in einem Hotel der heutigen Zeit: Dort treffen sich viele Leute rein zufällig. Nichts muss erklärt werden. Alles austauschbar. Und daran hapert Moses' Regie. Wer eigentlich ist Don Giovanni? Pelzhändler? Hotelbesitzer? Gigolo oder Oligarch? Und was treibt ihn an, wenn es mal nicht um die Verlängerung seiner Quickie-Liste geht? Im weißen Gigolo-Anzug mit Hut steckt Shigeo Ishino, der den Maßlosen unnahbar, undurchsichtig spielt. Moses bleibt unbestimmt in der Rollenauslegung. Mal traktiert der ewige Verführer brutal seinen Bediensteten Leporello, mal lässt er sich herumschubsen von den Frauen. Das ist genauso wenig stimmig wie sein Suizid.

Freilich agieren Opernchor und Bühnenpersonal - komplett besetzt aus dem Staatsopernensemble und wohl auch befeuert durch die Live-Übertragung durch 3Sat und SWR - ungeheuer spielwütig. Immer ist irgendetwas los auf der Bühne, lümmelt sich einer an der Bar oder im Bett, beobachtet die anderen, wenn sie sich prügeln oder lieben. Aber die Motivation bleibt oft unklar, der Abend inhaltlich an der Oberfläche, und man verhakelt sich immer wieder in Albernheiten, etwa wenn Donna Anna und Don Ottavio nach dem scheinbaren Tod des Komturs über einem liegengelassenen, blutigen Papiertaschentuch Rache schwören und mit affigen Gesten darum herum tänzeln. Besonders im zweiten Akt fuchteln die Männer ständig mit Pistolen herum oder halten sie sich an die eigene Schläfe - wie in einem schlechten "Tatort". Und dass Leporello während seiner Register-Arie per I-Phone auch gleich die Fotos sämtlicher Kurzzeit-Gespielinnen seines Chefs an die Wand beamt, erntet zwar Lacher, ist aber reine Illustration. Es ist die psychologische Ausleuchtung der Figuren, die der Inszenierung fehlt. Die Frauen: berechnende Zicken, die Männer: kopflose Trottel. Das Dunkle, das Animalische, das Irrationale, ja das Tödliche der Seele: Wohin sind die zentralen Aspekte dieser Meisteroper entschwunden? Da ist kein Platz mehr für den Komtur als mystische Stimme aus dem Jenseits, er verkümmert hier zur lächerlichen Staffage.

Was den Abend rettet, ist die Musik. Bariton Ishino überzeugt mit klaren, kühlen Farben, André Morsch singt den Leporello samtig und ungeheuer differenziert gestaltend. Simone Schneider verleiht der Donna Anna mit satten Farben und kraftvoller Höhe Vitalität, während Rebecca von Lipinski als koloraturensichere Donna Elvira ihrer Höhe rollengemäß eine gewisse überdrehte Schärfe verpasst. Atalla Ayan als Don Ottavio erwärmt die Herzen mit seinem weichen, schmerztrunkenen Tenororgan wohl am stärksten, während Pumeza Matshikiza ihre Zerlina dank der dunkel vibrierenden Melancholie in ihrer Stimme faszinierend ambivalent gestaltet. Auch Ronan Collett singt seinen Masetto sehr geschmeidig, und Matthias Hölle kann dem Komtur zumindest stimmlich Macht verleihen. Alles ein Genuss.

Glänzende Arbeit nicht nur in der Tempo-Dramaturgie leistet Antony Hermus am Dirigierpult. Ob in Sachen Gefühle, Stimmungen oder mystische Klänge: Das Staatsorchester zieht der Oper den doppelten Boden ein - kontrastreich, transparent, agil im Klang, dennoch oft mit gewaltigem Druck. Genau deuten die Instrumente das Geschehen auf der Bühne aus, kommentieren und enthüllen Unbewusstes. Ironisch flüchtiges Tapsen durch die Skalen entlarvt die Lüge, jauchzende Streicher unterstreichen die Freude, schmachtende Seufzer das Herzeleid - einfach großartig.

Rezension für die Eßlinger Zeitung von heute. Premiere war am 25. Juli 2012.

eduarda - 27. Jul, 13:20