Wir sind alle ein bisschen Asterix

Große Landesausstellung in Stuttgart gibt ab morgen Einblicke in „Die Welt der Kelten“

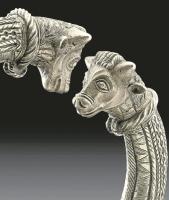

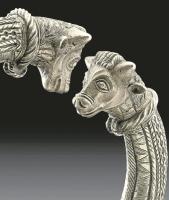

Stuttgart - Die Kelten tranken griechischen Wein. Beweis, dass sie enge Kontakte mit dem Mittelmeerraum pflegten. Sie importierten den Wein in Amphoren, mischten ihn in bauchigen Bronze-Gefäßen mit Wasser, Kräutern und Gewürzen, füllten ihn in Kannen, um ihn dann gefiltert in flachen Keramikgefäßen zu genießen. Die Kelten feierten gerne, und ihr Durst war verantwortlich für so manches Kunstwerk: etwa Schnabelkannen, die aufwendig mit mediterranen Mustern oder mit grotesken Tierfiguren verziert waren.

Solcherlei Verbindungen herzustellen, vom einzelnen Exponat auf große Zusammenhänge zu schließen, die das alltägliche Leben und die Geisteswelt des sagenumwobenen Volkes plastisch vorstellbar machen, ist die besondere Qualität der Großen Landesausstellung „Die Welt der Kelten. Zentren der Macht - Kostbarkeiten der Kunst“, die ab morgen im Stuttgarter Alten Schloss und im Kunstgebäude den Besuchern offensteht.

Bedeutende jüngere Ausgrabungen

Anlass der Ausstellung sind die bedeutenden Ausgrabungen der vergangenen zehn Jahre und die sensationellen Funde, wie etwa das 2010 entdeckte „Fürstinnengrab“ aus dem Umfeld der Heuneburg, die Glasschale von Ihringen oder das Trinkhorn aus dem Prunkgrab von Kappel. Ziel ist es, dem breiten Publikum den aktuellen Forschungsstand in Sachen Kelten allgemein verständlich darzubieten. Zu sehen sind auf 2500 Quadratmetern Fläche 1300 Objekte, darunter in Deutschland noch nie gezeigte Einzelstücke. Die Exponate - 99 Prozent davon Originale - stammen von 136 Leihgebern aus 14 Ländern, was auch die enorme Ausbreitung der Kelten in Europa dokumentiert. Es sei „die wohl größte Keltenausstellung seit 30 Jahren“, sagen die Ausstellungsmacher. Dass sie in Stuttgart stattfindet, ist freilich kein Zufall. Denn dass sich Archäologen trotz der wenigen schriftlichen Quellen heute ein Bild von den Kelten machen können, verdanken sie vor allem Funden aus dem heutigen Baden-Württemberg. Südwestdeutschland gilt zusammen mit der Schweiz und Ostfrankreich als Wiege der Kelten, die sich dann ab 400 vor Christus in ganz Europa ausbreiteten.

Zweiteiliges Konzept

Die Ausstellungsmacher - das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg und das Landesmuseum Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Historischen Museum Bern - bauen auf ein zweiteiliges Konzept, um dem Besucher die Lebenswelt dieses zeitweise bedeutendsten Volks Europas, das zwischen dem achten und dem ersten Jahrhundert vor Christus - also vom Beginn der Eisenzeit bis zur Ankunft der Römer - weite Teile Mittel- und Westeuropas bewohnte, näherzubringen.

Im Stuttgarter Kunstgebäude ist der Themenblock „Zentren der Macht“ zu sehen, der ausführlich die Entwicklung der keltischen Zivilisation beleuchtet: das tägliche Leben, Wirtschaft, Handel und Gesellschaft sowie technologische Innovationen. Besondere Beachtung findet dabei die Entstehung der spätkeltischen Stadtanlagen, der sogenannten Oppida, im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus. Im Fokus der Ausstellung stehen aber die frühkeltischen „Fürstensitze“ des sechsten und fünften vorchristlichen Jahrhunderts: Machtzentren wie der Hohenasperg und die Heuneburg bei Sigmaringen. In letzterer sollen zeitweise tausende Menschen gelebt haben, sie gilt deshalb als älteste Stadt nördlich der Alpen. Besonderes Highlight dieses Ausstellungsraums: 3D-Animationsfilme erkunden im virtuellen Flug die rekonstruierten Fürstensitze und bieten einen spannenden realistischen Einblick in Struktur, Aufbau und Umgebung dieser Festungssiedlungen - bis hin zu den Gräbern der Fürsten, die außerhalb der Burgen in großen Hügeln beigesetzt wurden und von Archäologen in unversehrtem Zustand entdeckt werden konnten.

Im gegenüberliegenden Alten Schloss kann man dann den zweiten Teil der Ausstellung, die „Kostbarkeiten der Kunst“, bewundern: keltische Kunst vom siebten Jahrhundert vor Christus bis zu deren Nachblüte in der irischen Buchmalerei im siebten Jahrhundert nach Christus; prächtigen Schmuck, reich verzierte Gebrauchsgegenstände, Grabbeigaben und Kultobjekte. Das schönste Exponat dokumentiert hier, dass die Kelten bereits das Sofa kannten: die „Kline“ von Hochdorf, ein Bronzesofa als Beigabe ins fürstliche Prunkgrab, das dem Bestatteten als Totenliege diente.

Sie wird von kunstvoll angefertigten Frauenfiguren getragen, die Rückenlehne ist mit tanzenden Kämpfern verziert, Stoffreste lassen die bequeme Polsterauflage erahnen. Das schöne antike Möbelstück ist auch ein gutes Beispiel für die liebevolle und didaktisch wertvolle Präsentation der Ausstellungsobjekte. Auf einem Bildschirm kann man einen Kunsthandwerker dabei beobachten, wie er das Sofa mit antiken Methoden nachbaut. Er hat ein Vierteljahr dafür gebraucht. Ein Stofffragment ist in einem Extra-Kasten zu sehen. Den digitalen Doppelgänger kann man per Touchscreen drehen, bewegen, vergrößern.

Liebe zu bunten Farben

Die Kelten liebten Farben, wie man an den kunterbunten Glasarmreifen sehen kann. Sie waren innovativ, kreativ und selbstbewusst. Inspirationen aus anderen Kulturen griffen sie auf und machten eigenes daraus: Das fratzenhafte Henkeltier etwa am Rand einer Kanne greift Elemente mediterraner Satyr-Darstellungen auf und macht aus dem grimmigen bärtigen Dämon ein pausbackiges, glupschäugiges Spitzohr.

Dies sind nur einige Beispiele aus diesem wunderbaren Ausstellungsteil, der sich zum Ziel gesetzt hat, die besonderen ästhetischen Reize der keltischen Kunst hervorzuheben. Das gelingt ebenso wie der Versuch, durch Analysen und Vergleiche etwas von der sonst schwer zu fassenden Geisteswelt ihrer Schöpfer zu vermitteln.

Vermischung mit anderen Völkern

Das Ende der Kelten ist schnell erzählt. Um das Jahr null gerieten ihre Gebiete bis auf Irland in römische und germanische Hand. Die Ausstellung dokumentiert das Ende der keltischen Unabhängigkeit anhand von Ausrüstungsgegenständen römischer Soldaten - Graubündener Fundstücke der vergangenen Jahre. Die Kelten vermischten sich mit den anderen europäischen Völkern. Spuren ihrer Kultur und ihrer Bräuche findet man heute vor allem in Irland und der Bretagne. Richtig populär wurden die „Tapferen“ - so die Bedeutung des Wortes Kelten - vor allem als Gallier, wie sie von den Römern genannt und von modernen Comic-Künstlern auf den Schild gehoben wurden: als Asterix und Obelix. Ihre Gene dürften in vielen von uns weiterleben.

INFOS

* Die Ausstellung im Landesmuseum Württemberg (Altes Schloss) und im Kunstgebäude Stuttgart beginnt morgen und dauert bis 17. Februar 2013.

* Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 21 Uhr.

* Führungen durch beide Ausstellungsteile beginnen samstags, sonntags und feiertags um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Weitere Führungstermine sowie Informationen zum umfangreichen Begleitprogramm finden sich im Internet (siehe unten).

* Der im Jan Thorbecke Verlag erschienene Katalog (450 Seiten, 600 meist farbige Abbildungen) kostet in der Ausstellung 24,90 Euro, im Buchhandel 34 Euro.

* www.kelten-stuttgart.de

Vorbericht für die Eßlinger Zeitung vom 14. September.

Stuttgart - Die Kelten tranken griechischen Wein. Beweis, dass sie enge Kontakte mit dem Mittelmeerraum pflegten. Sie importierten den Wein in Amphoren, mischten ihn in bauchigen Bronze-Gefäßen mit Wasser, Kräutern und Gewürzen, füllten ihn in Kannen, um ihn dann gefiltert in flachen Keramikgefäßen zu genießen. Die Kelten feierten gerne, und ihr Durst war verantwortlich für so manches Kunstwerk: etwa Schnabelkannen, die aufwendig mit mediterranen Mustern oder mit grotesken Tierfiguren verziert waren.

Solcherlei Verbindungen herzustellen, vom einzelnen Exponat auf große Zusammenhänge zu schließen, die das alltägliche Leben und die Geisteswelt des sagenumwobenen Volkes plastisch vorstellbar machen, ist die besondere Qualität der Großen Landesausstellung „Die Welt der Kelten. Zentren der Macht - Kostbarkeiten der Kunst“, die ab morgen im Stuttgarter Alten Schloss und im Kunstgebäude den Besuchern offensteht.

Bedeutende jüngere Ausgrabungen

Anlass der Ausstellung sind die bedeutenden Ausgrabungen der vergangenen zehn Jahre und die sensationellen Funde, wie etwa das 2010 entdeckte „Fürstinnengrab“ aus dem Umfeld der Heuneburg, die Glasschale von Ihringen oder das Trinkhorn aus dem Prunkgrab von Kappel. Ziel ist es, dem breiten Publikum den aktuellen Forschungsstand in Sachen Kelten allgemein verständlich darzubieten. Zu sehen sind auf 2500 Quadratmetern Fläche 1300 Objekte, darunter in Deutschland noch nie gezeigte Einzelstücke. Die Exponate - 99 Prozent davon Originale - stammen von 136 Leihgebern aus 14 Ländern, was auch die enorme Ausbreitung der Kelten in Europa dokumentiert. Es sei „die wohl größte Keltenausstellung seit 30 Jahren“, sagen die Ausstellungsmacher. Dass sie in Stuttgart stattfindet, ist freilich kein Zufall. Denn dass sich Archäologen trotz der wenigen schriftlichen Quellen heute ein Bild von den Kelten machen können, verdanken sie vor allem Funden aus dem heutigen Baden-Württemberg. Südwestdeutschland gilt zusammen mit der Schweiz und Ostfrankreich als Wiege der Kelten, die sich dann ab 400 vor Christus in ganz Europa ausbreiteten.

Zweiteiliges Konzept

Die Ausstellungsmacher - das Archäologische Landesmuseum Baden-Württemberg und das Landesmuseum Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege und dem Historischen Museum Bern - bauen auf ein zweiteiliges Konzept, um dem Besucher die Lebenswelt dieses zeitweise bedeutendsten Volks Europas, das zwischen dem achten und dem ersten Jahrhundert vor Christus - also vom Beginn der Eisenzeit bis zur Ankunft der Römer - weite Teile Mittel- und Westeuropas bewohnte, näherzubringen.

Im Stuttgarter Kunstgebäude ist der Themenblock „Zentren der Macht“ zu sehen, der ausführlich die Entwicklung der keltischen Zivilisation beleuchtet: das tägliche Leben, Wirtschaft, Handel und Gesellschaft sowie technologische Innovationen. Besondere Beachtung findet dabei die Entstehung der spätkeltischen Stadtanlagen, der sogenannten Oppida, im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus. Im Fokus der Ausstellung stehen aber die frühkeltischen „Fürstensitze“ des sechsten und fünften vorchristlichen Jahrhunderts: Machtzentren wie der Hohenasperg und die Heuneburg bei Sigmaringen. In letzterer sollen zeitweise tausende Menschen gelebt haben, sie gilt deshalb als älteste Stadt nördlich der Alpen. Besonderes Highlight dieses Ausstellungsraums: 3D-Animationsfilme erkunden im virtuellen Flug die rekonstruierten Fürstensitze und bieten einen spannenden realistischen Einblick in Struktur, Aufbau und Umgebung dieser Festungssiedlungen - bis hin zu den Gräbern der Fürsten, die außerhalb der Burgen in großen Hügeln beigesetzt wurden und von Archäologen in unversehrtem Zustand entdeckt werden konnten.

Im gegenüberliegenden Alten Schloss kann man dann den zweiten Teil der Ausstellung, die „Kostbarkeiten der Kunst“, bewundern: keltische Kunst vom siebten Jahrhundert vor Christus bis zu deren Nachblüte in der irischen Buchmalerei im siebten Jahrhundert nach Christus; prächtigen Schmuck, reich verzierte Gebrauchsgegenstände, Grabbeigaben und Kultobjekte. Das schönste Exponat dokumentiert hier, dass die Kelten bereits das Sofa kannten: die „Kline“ von Hochdorf, ein Bronzesofa als Beigabe ins fürstliche Prunkgrab, das dem Bestatteten als Totenliege diente.

Sie wird von kunstvoll angefertigten Frauenfiguren getragen, die Rückenlehne ist mit tanzenden Kämpfern verziert, Stoffreste lassen die bequeme Polsterauflage erahnen. Das schöne antike Möbelstück ist auch ein gutes Beispiel für die liebevolle und didaktisch wertvolle Präsentation der Ausstellungsobjekte. Auf einem Bildschirm kann man einen Kunsthandwerker dabei beobachten, wie er das Sofa mit antiken Methoden nachbaut. Er hat ein Vierteljahr dafür gebraucht. Ein Stofffragment ist in einem Extra-Kasten zu sehen. Den digitalen Doppelgänger kann man per Touchscreen drehen, bewegen, vergrößern.

Liebe zu bunten Farben

Die Kelten liebten Farben, wie man an den kunterbunten Glasarmreifen sehen kann. Sie waren innovativ, kreativ und selbstbewusst. Inspirationen aus anderen Kulturen griffen sie auf und machten eigenes daraus: Das fratzenhafte Henkeltier etwa am Rand einer Kanne greift Elemente mediterraner Satyr-Darstellungen auf und macht aus dem grimmigen bärtigen Dämon ein pausbackiges, glupschäugiges Spitzohr.

Dies sind nur einige Beispiele aus diesem wunderbaren Ausstellungsteil, der sich zum Ziel gesetzt hat, die besonderen ästhetischen Reize der keltischen Kunst hervorzuheben. Das gelingt ebenso wie der Versuch, durch Analysen und Vergleiche etwas von der sonst schwer zu fassenden Geisteswelt ihrer Schöpfer zu vermitteln.

Vermischung mit anderen Völkern

Das Ende der Kelten ist schnell erzählt. Um das Jahr null gerieten ihre Gebiete bis auf Irland in römische und germanische Hand. Die Ausstellung dokumentiert das Ende der keltischen Unabhängigkeit anhand von Ausrüstungsgegenständen römischer Soldaten - Graubündener Fundstücke der vergangenen Jahre. Die Kelten vermischten sich mit den anderen europäischen Völkern. Spuren ihrer Kultur und ihrer Bräuche findet man heute vor allem in Irland und der Bretagne. Richtig populär wurden die „Tapferen“ - so die Bedeutung des Wortes Kelten - vor allem als Gallier, wie sie von den Römern genannt und von modernen Comic-Künstlern auf den Schild gehoben wurden: als Asterix und Obelix. Ihre Gene dürften in vielen von uns weiterleben.

INFOS

* Die Ausstellung im Landesmuseum Württemberg (Altes Schloss) und im Kunstgebäude Stuttgart beginnt morgen und dauert bis 17. Februar 2013.

* Öffnungszeiten: dienstags, mittwochs und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 21 Uhr.

* Führungen durch beide Ausstellungsteile beginnen samstags, sonntags und feiertags um 10.30 Uhr und um 14.30 Uhr. Weitere Führungstermine sowie Informationen zum umfangreichen Begleitprogramm finden sich im Internet (siehe unten).

* Der im Jan Thorbecke Verlag erschienene Katalog (450 Seiten, 600 meist farbige Abbildungen) kostet in der Ausstellung 24,90 Euro, im Buchhandel 34 Euro.

* www.kelten-stuttgart.de

Vorbericht für die Eßlinger Zeitung vom 14. September.

eduarda - 14. Sep, 08:58