Wem gehört Kafka?

Die Experten Reiner Stach und Andreas Kilcher widmen sich im Stuttgarter Literaturhaus einer im doppelten Wortsinn kafkaesken Episode der Literaturgeschichte

Stuttgart - Franz Kafka war ein Mann mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein für die Literatur. Und weil er in diesen Dingen übermäßig selbstkritisch war, veröffentlichte er selbst nur ein paar Erzählungen, darunter „Die Verwandlung“ und „Das Urteil“. Kafka konnte es sich leisten, für sich nur das literarische Optimum gelten zu lassen. Ging er doch seinem Brotberuf bei der Prager Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt nach. Er schrieb in seiner Freizeit, oft nachts und sehr viel, verlor zwischendurch aber immer wieder das Interesse an bestimmten Vorhaben, widmete sich Neuem. Als er starb, hinterließ er ein riesiges Konvolut an Fragmenten, darunter die heute so berühmten Romane „Der Process“, „Das Schloss“ und „Der Verschollene“.

Veröffentlicht statt verbrannt

Niemand würde diese Werke kennen, hätte Kafka nicht einen großen Fan an seiner Seite gehabt: seinen Freund, den Prager Literaten Max Brod, der die Augenbrauen erschrocken hochzog, wenn Kafka wieder einmal gerade Verfasstes verwarf und vernichten wollte. Brod nahm Kafkas vollgeschriebene Papiere dann an sich und ließ sie erst einmal in seinen Schubladen verschwinden. Zwar beauftragte Kafka seinen Freund in der berühmten Verfügung von 1920/21 mit der Verbrennung alles Geschriebenen und Gezeichneten, sollte er sterben. Aber als Kafka tatsächlich 1924 im Alten von nur 40 Jahren der Tuberkulose erlag, tat Brod einen Teufel, dem Wunsch des Autors nachzukommen.

Was stattdessen mit Kafkas literarischem Nachlass geschah, mündete in eine ihrerseits kafkaeske Geschichte um unklare letzte Willensäußerungen, Erbenwillkür und Prozesse. Ihr widmeten sich jetzt der Kafka-Biograf Reiner Stach und der Zürcher Literaturwissenschaftler Andreas Kilcher in einem faktenreichen Vortrag im Stuttgarter Literaturhaus.

Max Brod sorgte bereits in den 1930er-Jahren für eine sechsbändige Werkausgabe und eine Biografie Kafkas. Der eigentliche Krimi beginnt deshalb erst mit jenem Koffer voller Kafka-Manuskripte, mit dem Brod in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1939 auf der Flucht vor den deutschen Besatzern in Prag in den letztmöglichen Zug ins Exil stieg - eine „Großtat“, so Reiner Stach, denn Brod ließ dafür Eigenverfasstes zurück. In Brods Exil im damaligen Palästina landet der Inhalt des Koffers zunächst in einem Banksafe in Jerusalem. Während der Suezkrise 1956 wurde er aus Sicherheitsgründen in einen Banksafe in Zürich verbracht. Mit Unterstützung und auf Bitte der Kafka-Erben - vier Nichten, denn Kafkas drei Schwestern wurden in Konzentrationslagern ermordet - gelang es dem britischen Germanisten Malcom Pasley Anfang der 60er-Jahre, Kafkas Manuskripte aus dem Zürcher Banksafe nach Oxford zu „retten“, wo die Handschriften in die Sammlung der Bodleian Library aufgenommen wurden und Pasley für Jahre mit der ersten historisch-kritischen Kafka-Ausgabe für den S. Fischer Verlag beschäftigt war.

„Unglückliche Schenkung“

Heute ist Kafkas Nachlass so gut wie vollständig publiziert. Was offen bleibt, ist die Frage nach den Besitzrechten an den Manuskripten, die zu einem weltweit Aufsehen erregenden und im Dezember 2012 nur vorläufig beendeten Gerichtsprozess in Israel führten, in dem auch das Marbacher Literaturarchiv Protagonist war. Die Gründe für die Streitigkeiten liegen sowohl in Kafkas eigener lässiger Art begründet, mit der er Brod seine Werke überließ, als auch in der von Brod sehr ernst genommenen Aufgabe als Nachlassverwalter, in der er Erbansprüche der Kafka-Familie weitgehend ignorierte; vor allem aber in Brods „unglücklicher Schenkung“ (Stach), mit der er seinen Nachlass mitsamt der Kafka-Manuskripte noch zu Lebzeiten in die Hände seiner engen Vertrauten und mutmaßlichen Geliebten Ester Hoffe legte. Sie kam dem mutmaßlichen Wunsch Brods, den er in zwei Schriftstücken niedergelegt, allerdings selbst wieder eingeschränkt hatte, nach dessen Tod 1968 nicht nach. Brod wollte, dass die „Manuskripte, Briefe und sonstigen Papiere und Urkunden der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem oder der Staatlichen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland zur Aufbewahrung“ übergeben werden.

Ausdrücklich stellte er der Nachlass-Verwalterin jedoch auch jede andere Verfügung über das Material frei. Ester Hoffe entschied sich für letzteres: Sie verkaufte immer wieder Teile aus dem Konvolut zu horrenden Preisen. Ihr größter Coup: Die Versteigerung des „Process“-Manuskripts 1988 für den Rekordgewinn von 3,5 Millionen Mark. Käufer war das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das gerne auch die restlichen Handschriften Kafkas erstanden hätte und sich deshalb nach dem Tod der 101-jährigen Ester Hoffe im Jahr 2007 an ihre beiden Töchter wandte, denen die Mutter nach dem Vorbild Brods ihren Nachlass noch zu Lebzeiten geschenkt hatte.

Die Hoffe-Schwestern hätten gerne verkauft, wäre ihnen nicht die israelische Nationalbibliothek dazwischengekommen. Seitdem streitet man sich darüber, ob die Hoffes berechtigt seien, den Brod-Nachlass an das Marbacher Literaturarchiv zu verkaufen, oder ob er als „nationales Kulturgut“ Israels in die Nationalbibliothek gehen soll. Die vorläufige Entscheidung des Tel Aviver Gerichts: Der Nachlass soll an die Nationalbibliothek übergeben werden. Die quasi enteigneten Schwestern kündigten an, in Berufung zu gehen.

Interesse gilt Max Brods Nachlass

Was den eigentlich spannenden Abend im Literaturhaus problematisch machte, war die Tatsache, dass erst am Ende deutlich zwischen Kafka- und Brod-Nachlass differenziert wurde. Für Nichtexperten in diesen Dingen wurde also viel zu spät klar, dass im Tel Aviver Prozess gar nicht Kafkas Manuskripte im Mittelpunkt standen, sondern Brods eigene schriftliche Hinterlassenschaft. Für die Kafka-Forschung sei dieser noch völlig unerschlossene Brod‘sche Nachlass heute viel wichtiger als Kafkas Handschriften, da diese längst publiziert seien, sagte Stach, der derzeit am dritten Band seiner Kafka-Biographie arbeitet. Bedeutsam seien vor allem die frühen Tagebücher Brods, der Kafka als 19-Jährigen kennenlernte, und die wohl Informationen enthalten, die nun auf Jahre wegen der zu erwartenden Prozesse der Forschung und der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

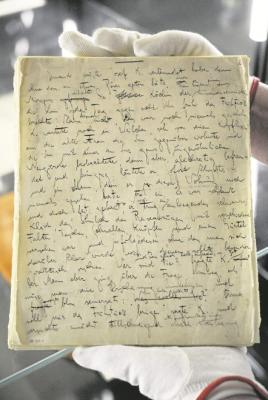

Am 7. November beginnt im Marbacher Literaturmuseum der Moderne die bis 9. Februar 2014 dauernde Ausstellung „Der ganze Prozess“. Zu sehen ist auch das vollständige Manuskript von Kafkas „Process“.

Bericht für die Eßlinger Zeitung vom 5. Juli 2013. Die Veranstaltung fand statt am 2. Juli.

Stuttgart - Franz Kafka war ein Mann mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein für die Literatur. Und weil er in diesen Dingen übermäßig selbstkritisch war, veröffentlichte er selbst nur ein paar Erzählungen, darunter „Die Verwandlung“ und „Das Urteil“. Kafka konnte es sich leisten, für sich nur das literarische Optimum gelten zu lassen. Ging er doch seinem Brotberuf bei der Prager Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt nach. Er schrieb in seiner Freizeit, oft nachts und sehr viel, verlor zwischendurch aber immer wieder das Interesse an bestimmten Vorhaben, widmete sich Neuem. Als er starb, hinterließ er ein riesiges Konvolut an Fragmenten, darunter die heute so berühmten Romane „Der Process“, „Das Schloss“ und „Der Verschollene“.

Veröffentlicht statt verbrannt

Niemand würde diese Werke kennen, hätte Kafka nicht einen großen Fan an seiner Seite gehabt: seinen Freund, den Prager Literaten Max Brod, der die Augenbrauen erschrocken hochzog, wenn Kafka wieder einmal gerade Verfasstes verwarf und vernichten wollte. Brod nahm Kafkas vollgeschriebene Papiere dann an sich und ließ sie erst einmal in seinen Schubladen verschwinden. Zwar beauftragte Kafka seinen Freund in der berühmten Verfügung von 1920/21 mit der Verbrennung alles Geschriebenen und Gezeichneten, sollte er sterben. Aber als Kafka tatsächlich 1924 im Alten von nur 40 Jahren der Tuberkulose erlag, tat Brod einen Teufel, dem Wunsch des Autors nachzukommen.

Was stattdessen mit Kafkas literarischem Nachlass geschah, mündete in eine ihrerseits kafkaeske Geschichte um unklare letzte Willensäußerungen, Erbenwillkür und Prozesse. Ihr widmeten sich jetzt der Kafka-Biograf Reiner Stach und der Zürcher Literaturwissenschaftler Andreas Kilcher in einem faktenreichen Vortrag im Stuttgarter Literaturhaus.

Max Brod sorgte bereits in den 1930er-Jahren für eine sechsbändige Werkausgabe und eine Biografie Kafkas. Der eigentliche Krimi beginnt deshalb erst mit jenem Koffer voller Kafka-Manuskripte, mit dem Brod in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1939 auf der Flucht vor den deutschen Besatzern in Prag in den letztmöglichen Zug ins Exil stieg - eine „Großtat“, so Reiner Stach, denn Brod ließ dafür Eigenverfasstes zurück. In Brods Exil im damaligen Palästina landet der Inhalt des Koffers zunächst in einem Banksafe in Jerusalem. Während der Suezkrise 1956 wurde er aus Sicherheitsgründen in einen Banksafe in Zürich verbracht. Mit Unterstützung und auf Bitte der Kafka-Erben - vier Nichten, denn Kafkas drei Schwestern wurden in Konzentrationslagern ermordet - gelang es dem britischen Germanisten Malcom Pasley Anfang der 60er-Jahre, Kafkas Manuskripte aus dem Zürcher Banksafe nach Oxford zu „retten“, wo die Handschriften in die Sammlung der Bodleian Library aufgenommen wurden und Pasley für Jahre mit der ersten historisch-kritischen Kafka-Ausgabe für den S. Fischer Verlag beschäftigt war.

„Unglückliche Schenkung“

Heute ist Kafkas Nachlass so gut wie vollständig publiziert. Was offen bleibt, ist die Frage nach den Besitzrechten an den Manuskripten, die zu einem weltweit Aufsehen erregenden und im Dezember 2012 nur vorläufig beendeten Gerichtsprozess in Israel führten, in dem auch das Marbacher Literaturarchiv Protagonist war. Die Gründe für die Streitigkeiten liegen sowohl in Kafkas eigener lässiger Art begründet, mit der er Brod seine Werke überließ, als auch in der von Brod sehr ernst genommenen Aufgabe als Nachlassverwalter, in der er Erbansprüche der Kafka-Familie weitgehend ignorierte; vor allem aber in Brods „unglücklicher Schenkung“ (Stach), mit der er seinen Nachlass mitsamt der Kafka-Manuskripte noch zu Lebzeiten in die Hände seiner engen Vertrauten und mutmaßlichen Geliebten Ester Hoffe legte. Sie kam dem mutmaßlichen Wunsch Brods, den er in zwei Schriftstücken niedergelegt, allerdings selbst wieder eingeschränkt hatte, nach dessen Tod 1968 nicht nach. Brod wollte, dass die „Manuskripte, Briefe und sonstigen Papiere und Urkunden der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem oder der Staatlichen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland zur Aufbewahrung“ übergeben werden.

Ausdrücklich stellte er der Nachlass-Verwalterin jedoch auch jede andere Verfügung über das Material frei. Ester Hoffe entschied sich für letzteres: Sie verkaufte immer wieder Teile aus dem Konvolut zu horrenden Preisen. Ihr größter Coup: Die Versteigerung des „Process“-Manuskripts 1988 für den Rekordgewinn von 3,5 Millionen Mark. Käufer war das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das gerne auch die restlichen Handschriften Kafkas erstanden hätte und sich deshalb nach dem Tod der 101-jährigen Ester Hoffe im Jahr 2007 an ihre beiden Töchter wandte, denen die Mutter nach dem Vorbild Brods ihren Nachlass noch zu Lebzeiten geschenkt hatte.

Die Hoffe-Schwestern hätten gerne verkauft, wäre ihnen nicht die israelische Nationalbibliothek dazwischengekommen. Seitdem streitet man sich darüber, ob die Hoffes berechtigt seien, den Brod-Nachlass an das Marbacher Literaturarchiv zu verkaufen, oder ob er als „nationales Kulturgut“ Israels in die Nationalbibliothek gehen soll. Die vorläufige Entscheidung des Tel Aviver Gerichts: Der Nachlass soll an die Nationalbibliothek übergeben werden. Die quasi enteigneten Schwestern kündigten an, in Berufung zu gehen.

Interesse gilt Max Brods Nachlass

Was den eigentlich spannenden Abend im Literaturhaus problematisch machte, war die Tatsache, dass erst am Ende deutlich zwischen Kafka- und Brod-Nachlass differenziert wurde. Für Nichtexperten in diesen Dingen wurde also viel zu spät klar, dass im Tel Aviver Prozess gar nicht Kafkas Manuskripte im Mittelpunkt standen, sondern Brods eigene schriftliche Hinterlassenschaft. Für die Kafka-Forschung sei dieser noch völlig unerschlossene Brod‘sche Nachlass heute viel wichtiger als Kafkas Handschriften, da diese längst publiziert seien, sagte Stach, der derzeit am dritten Band seiner Kafka-Biographie arbeitet. Bedeutsam seien vor allem die frühen Tagebücher Brods, der Kafka als 19-Jährigen kennenlernte, und die wohl Informationen enthalten, die nun auf Jahre wegen der zu erwartenden Prozesse der Forschung und der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

Am 7. November beginnt im Marbacher Literaturmuseum der Moderne die bis 9. Februar 2014 dauernde Ausstellung „Der ganze Prozess“. Zu sehen ist auch das vollständige Manuskript von Kafkas „Process“.

Bericht für die Eßlinger Zeitung vom 5. Juli 2013. Die Veranstaltung fand statt am 2. Juli.

eduarda - 7. Jul, 11:59