Die Experten Reiner Stach und Andreas Kilcher widmen sich im Stuttgarter Literaturhaus einer im doppelten Wortsinn kafkaesken Episode der Literaturgeschichte

Stuttgart

Stuttgart - Franz Kafka war ein Mann mit einem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein für die Literatur. Und weil er in diesen Dingen übermäßig selbstkritisch war, veröffentlichte er selbst nur ein paar Erzählungen, darunter „Die Verwandlung“ und „Das Urteil“. Kafka konnte es sich leisten, für sich nur das literarische Optimum gelten zu lassen. Ging er doch seinem Brotberuf bei der Prager Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt nach. Er schrieb in seiner Freizeit, oft nachts und sehr viel, verlor zwischendurch aber immer wieder das Interesse an bestimmten Vorhaben, widmete sich Neuem. Als er starb, hinterließ er ein riesiges Konvolut an Fragmenten, darunter die heute so berühmten Romane „Der Process“, „Das Schloss“ und „Der Verschollene“.

Veröffentlicht statt verbrannt

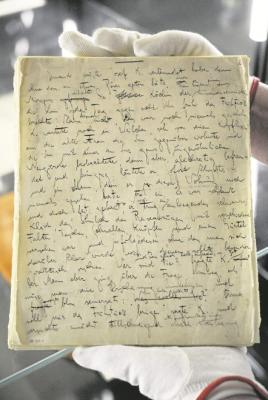

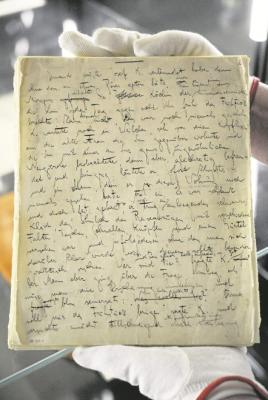

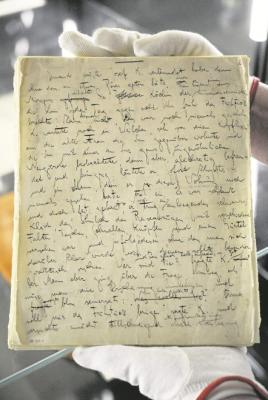

Niemand würde diese Werke kennen, hätte Kafka nicht einen großen Fan an seiner Seite gehabt: seinen Freund, den Prager Literaten Max Brod, der die Augenbrauen erschrocken hochzog, wenn Kafka wieder einmal gerade Verfasstes verwarf und vernichten wollte. Brod nahm Kafkas vollgeschriebene Papiere dann an sich und ließ sie erst einmal in seinen Schubladen verschwinden. Zwar beauftragte Kafka seinen Freund in der berühmten Verfügung von 1920/21 mit der Verbrennung alles Geschriebenen und Gezeichneten, sollte er sterben. Aber als Kafka tatsächlich 1924 im Alten von nur 40 Jahren der Tuberkulose erlag, tat Brod einen Teufel, dem Wunsch des Autors nachzukommen.

Was stattdessen mit Kafkas literarischem Nachlass geschah, mündete in eine ihrerseits kafkaeske Geschichte um unklare letzte Willensäußerungen, Erbenwillkür und Prozesse. Ihr widmeten sich jetzt der Kafka-Biograf Reiner Stach und der Zürcher Literaturwissenschaftler Andreas Kilcher in einem faktenreichen Vortrag im Stuttgarter Literaturhaus.

Max Brod sorgte bereits in den 1930er-Jahren für eine sechsbändige Werkausgabe und eine Biografie Kafkas. Der eigentliche Krimi beginnt deshalb erst mit jenem Koffer voller Kafka-Manuskripte, mit dem Brod in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1939 auf der Flucht vor den deutschen Besatzern in Prag in den letztmöglichen Zug ins Exil stieg - eine „Großtat“, so Reiner Stach, denn Brod ließ dafür Eigenverfasstes zurück. In Brods Exil im damaligen Palästina landet der Inhalt des Koffers zunächst in einem Banksafe in Jerusalem. Während der Suezkrise 1956 wurde er aus Sicherheitsgründen in einen Banksafe in Zürich verbracht. Mit Unterstützung und auf Bitte der Kafka-Erben - vier Nichten, denn Kafkas drei Schwestern wurden in Konzentrationslagern ermordet - gelang es dem britischen Germanisten Malcom Pasley Anfang der 60er-Jahre, Kafkas Manuskripte aus dem Zürcher Banksafe nach Oxford zu „retten“, wo die Handschriften in die Sammlung der Bodleian Library aufgenommen wurden und Pasley für Jahre mit der ersten historisch-kritischen Kafka-Ausgabe für den S. Fischer Verlag beschäftigt war.

„Unglückliche Schenkung“

Heute ist Kafkas Nachlass so gut wie vollständig publiziert. Was offen bleibt, ist die Frage nach den Besitzrechten an den Manuskripten, die zu einem weltweit Aufsehen erregenden und im Dezember 2012 nur vorläufig beendeten Gerichtsprozess in Israel führten, in dem auch das Marbacher Literaturarchiv Protagonist war. Die Gründe für die Streitigkeiten liegen sowohl in Kafkas eigener lässiger Art begründet, mit der er Brod seine Werke überließ, als auch in der von Brod sehr ernst genommenen Aufgabe als Nachlassverwalter, in der er Erbansprüche der Kafka-Familie weitgehend ignorierte; vor allem aber in Brods „unglücklicher Schenkung“ (Stach), mit der er seinen Nachlass mitsamt der Kafka-Manuskripte noch zu Lebzeiten in die Hände seiner engen Vertrauten und mutmaßlichen Geliebten Ester Hoffe legte. Sie kam dem mutmaßlichen Wunsch Brods, den er in zwei Schriftstücken niedergelegt, allerdings selbst wieder eingeschränkt hatte, nach dessen Tod 1968 nicht nach. Brod wollte, dass die „Manuskripte, Briefe und sonstigen Papiere und Urkunden der Bibliothek der Hebräischen Universität Jerusalem oder der Staatlichen Bibliothek Tel Aviv oder einem anderen öffentlichen Archiv im Inland oder Ausland zur Aufbewahrung“ übergeben werden.

Ausdrücklich stellte er der Nachlass-Verwalterin jedoch auch jede andere Verfügung über das Material frei. Ester Hoffe entschied sich für letzteres: Sie verkaufte immer wieder Teile aus dem Konvolut zu horrenden Preisen. Ihr größter Coup: Die Versteigerung des „Process“-Manuskripts 1988 für den Rekordgewinn von 3,5 Millionen Mark. Käufer war das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das gerne auch die restlichen Handschriften Kafkas erstanden hätte und sich deshalb nach dem Tod der 101-jährigen Ester Hoffe im Jahr 2007 an ihre beiden Töchter wandte, denen die Mutter nach dem Vorbild Brods ihren Nachlass noch zu Lebzeiten geschenkt hatte.

Die Hoffe-Schwestern hätten gerne verkauft, wäre ihnen nicht die israelische Nationalbibliothek dazwischengekommen. Seitdem streitet man sich darüber, ob die Hoffes berechtigt seien, den Brod-Nachlass an das Marbacher Literaturarchiv zu verkaufen, oder ob er als „nationales Kulturgut“ Israels in die Nationalbibliothek gehen soll. Die vorläufige Entscheidung des Tel Aviver Gerichts: Der Nachlass soll an die Nationalbibliothek übergeben werden. Die quasi enteigneten Schwestern kündigten an, in Berufung zu gehen.

Interesse gilt Max Brods Nachlass

Was den eigentlich spannenden Abend im Literaturhaus problematisch machte, war die Tatsache, dass erst am Ende deutlich zwischen Kafka- und Brod-Nachlass differenziert wurde. Für Nichtexperten in diesen Dingen wurde also viel zu spät klar, dass im Tel Aviver Prozess gar nicht Kafkas Manuskripte im Mittelpunkt standen, sondern Brods eigene schriftliche Hinterlassenschaft. Für die Kafka-Forschung sei dieser noch völlig unerschlossene Brod‘sche Nachlass heute viel wichtiger als Kafkas Handschriften, da diese längst publiziert seien, sagte Stach, der derzeit am dritten Band seiner Kafka-Biographie arbeitet. Bedeutsam seien vor allem die frühen Tagebücher Brods, der Kafka als 19-Jährigen kennenlernte, und die wohl Informationen enthalten, die nun auf Jahre wegen der zu erwartenden Prozesse der Forschung und der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

Am 7. November beginnt im Marbacher Literaturmuseum der Moderne die bis 9. Februar 2014 dauernde Ausstellung „Der ganze Prozess“. Zu sehen ist auch das vollständige Manuskript von Kafkas „Process“.

Bericht für die Eßlinger Zeitung vom 5. Juli 2013. Die Veranstaltung fand statt am 2. Juli.

eduarda - 7. Jul, 11:59

Andrés Orozco-Estrada dirigiert das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Stuttgart - Andrés Orozco-Estrada macht viel Wirbel beim Dirigieren: zuckt, schäkert, schlägt kraftvoll und zackig den Takt, spielt dem Orchester musikalische Gesten detailliert vor - und das alles im rasenden Wechsel, feingliedrig, hoch konzentriert, athletisch und tänzerisch. So genau macht der kolumbianische Dirigent klar, was er will, dass man die Musik vielleicht sogar im Geiste vernehmen könnte, wenn das Orchester stumm bliebe.

Auf der Erfolgsleiter

Und der Mittdreißiger hat Erfolg mit seinen musikalischen Vorstellungen, macht derzeit Weltkarriere. Er übernimmt 2014 das Houston Symphony Orchestra, außerdem das Orchester des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Sein Name wird sogar ehrfurchtsvoll in Sachen Nachfolge von Simon Rattle bei den Berliner Philharmonikern geflüstert.

Im voll besetzten Stuttgarter Beethovensaal war Orozco-Estrada nun wieder einmal mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart (RSO) zu sehen und zu hören. Am besten kam man in der final gespielten Tondichtung „Don Juan“ von Richard Strauss zusammen. Der sympathische Kolumbianer entfachte einen wahren sinfonischen Exzess, hielt die hitzige, dionysische Gestik des Beginns, der den Protagonisten als einen aggressiv rasenden Verführer in Szene setzt, bis zum verglimmenden, entkräfteten Schluss durch und trieb damit Strauss‘ deftige, zwischen Triumph und orgiastischen Steigerungswellen changierende Musik auf die Spitze, ja forcierte alles noch und machte aus dem Draufgänger und Jäger einen wilden, irren Hengst - also eine Karikatur. Der in Sachen Lautstärke und Tempo vorherrschende orchestrale Überdruck führte dazu, dass die Episoden, die sich in Gestalt kapriziöser, schwärmerischer Violinsoli oder seufzender Oboengesänge den Opfern des Wollüstlings widmen, extrem gedehnt, nicht ganz von dieser Welt und damit als Fremdkörper wirkten. Übertreibung und Dauergedröhne also statt klanglichem Glanz, sinfonischer Logik und Transparenz.

Als müsse man sich für dieses anstrengende Finale Kräfte sparen, hatte Beethovens zweites Klavierkonzert von Seiten des Orchesters geradezu brav und zahm gewirkt. Akkurat, aber etwas gelangweilt begleitete das RSO den zierlichen Pianisten Martin Helmchen, der dieses apollinisch schlanke Werk fein und lebendig phrasierte, es durch leicht perlende Läufen und lyrischen Klaviergesang adelte. Dazu passte Robert Schumanns „Vogel als Prophet“ als einfühlsam, poetisch und plastisch gespielte Zugabe.

Schöne Momente statt innerer Logik

Was die beiden anderen Werke betraf, Antonín Dvoráks Märchenkrimi „Die Mittagshexe“ und Leoš Janáceks sinfonische Vertonung der ukrainischen Sage vom heldischen Kosaken „Taras Bulba“, fehlte Orozco-Estrada ein wenig das Händchen für die stringente Entwicklung innerer Logik, weswegen die Tondichtungen gelegentlich drohten, in zweifellos sehr schön und farbig gespielte atmosphärische Momente zu zerfallen.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 2. Juli 2013. Das Konzert fand statt am 28. Juni.

eduarda - 4. Jul, 11:50

Herzensergießungen eines Startenors: Rolando Villazón in der Stuttgarter Liederhalle

Stuttgart

Stuttgart - Rolando Villazón ist ein sympathischer Kerl. Er tätschelt dem Kontrabassisten beim Hereinkommen die Schulter, küsst die Rosenstraußüberbringerin gleich sechsmal, teilt die Blumen am Ende mit den Musikerinnen des Orchesters und kippt als Pointe seiner letzten Zugabe, ein Trinklied, noch schnell ein Bier in einem Zug hinunter. Das Publikum johlt. Es liebt ihn heiß und innig. Im voll besetzten Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle gab es dementsprechend nach jeder Arie frenetischen Jubel und am Schluss eine lange Schlange von Damen aller Altersstufen, die ihrem Liebling an der Rampe ein Blümchen überreichten und einen flüchtigen Handkuss ergattern wollten. Auch während des Konzerts waren es ausschließlich Frauen gewesen, die ihr „Bravo“ in das Arienende hineinkatapultiert hatten.

Symphoniker mit Schmackes

Villazón ist derzeit mit einem Verdi-Jubiläumsprogramm auf Tournee. Nicht mit einem Best-of aus „La traviata“, „Don Carlo“ oder „Rigoletto“ - also den Opern, mit denen er berühmt geworden ist -, sondern mit weniger Bekanntem aus „I Lombardi“, „Oberto“, „Il corsaro“ und mit orchestrierten Liedern.

Als Begleitorchester hatte er das Tschechische National-Symphonieorchester in der Leitung Guerassim Voronkovs mit in den Beethovensaal gebracht, das zwischen den Arien Verdi-Ouvertüren zum Besten gab. Das wurde mit Schmackes musiziert, wenn auch recht rustikal - so nervte etwa ein notorisch unsauber spielendes Cello - , konnte aber die Leere auf der Bühne nicht füllen, welche die Abwesenheit des Stars hinterließ, der sich im Backstagebereich ein Päuschen gönnte.

Das Publikum nahm's gelassen in Vorfreude auf das Wiedererscheinen seines Angebeteten. Der verausgabte sich völlig auf der Bühne, etwa durch hochgestemmte, immer etwas zu lang gehaltene Schlusstöne: „Oh, addoloratahahahahahahaha“, „Oh, du Schmerzensreiche“, dröhnte es aus seiner Kehle, so stolz, als wolle er demonstrieren: Hört her, ich kann es noch.

Nach seiner schweren Stimmkrise vor einigen Jahren steht der französisch-mexikanische Startenor offenbar unter Hochdruck. Sein schönes, warmes, ausdrucksvolles Timbre kam deshalb erst im Zugaben-Teil voll zur Geltung. Im Konzert selbst dominierte Dauer-Pathos. Villazón quetschte aus jedem Ton größtmöglichen Herzschmerz heraus wie aus einer Zitrone: Dieses Schluchzen, dieses vibrierende Dehnen der Töne, dieses weinende An- und Abschwellen der Töne gefiel dem Publikum aber. Und es störte sich auch nicht daran, dass der 41-Jährige sich weigerte, im Hauptteil seines Konzerts auch nur einmal richtig leise zu singen.

Ein Ereignis ist der Mann aber zweifelsohne, wie jeder Künstler, der sich nicht scheut, mit seinem Publikum Kontakt aufzunehmen. Für eine der vier Zugaben holt er sich einen kleinen Jungen auf die Bühne. Mit ihm zusammen illustrierte der Sänger pantomimisch das Verdi-Lied „I poveretto“, das von einem armen, bettelnden alten Soldaten handelt. Entzückend, mag so manch ein Zuschauer gedacht haben.

Und selbstreflektierenden Humor besitzt Rolando Villazón ebenfalls. Seine Webseite hat er mit von ihm selbst gezeichneten Karikaturen verschönt, die ihn auch mal im Tenor-Klischee zeigen: mit Füßen in V-Stellung und Hand am Herzen. Eine Pose, die man gelegentlich auch bei seinem Stuttgarter Auftritt beobachten konnte.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 17. Juni 2013. Das Konzert fand statt am 15. Juni.

eduarda - 17. Jun, 19:28

Elisabeth Leonskaja, Dmitrij Kitajenko und das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart mit russischem Programm

Stuttgart – Der russische Impresario Sergei Djagilew, der schon Igor Strawinsky zum Tanz gebracht hatte, plante, aus Sergei Prokofiews zweitem Klavierkonzert eine Ballettfassung zu machen. Die Idee wurde zwar nie ausgeführt, ist aber Beweis für das kraftvolle Wechselspiel von Bewegungszusammenhängen und -impulsen, die dieses 1913 uraufgeführte, skandalentfachende Werk vorantreibt. Es geht hier nicht um Dramen und Gefühle, um Botschaften oder Seelengemälde. Die Klangwelt ist herb, sachlich, technisch. Der Klavierpart ist in der Virtuositätsskala an der oberen Kante anzusetzen, gleichzeitig verlangt er dramaturgische Voraussicht und äußerste rhythmisch-metrische Flexibilität und Sicherheit. Die großartige Pianistin Elisabeth Leonskaja, die mit diesem Werk im jüngsten Konzert des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart (RSO) im vollbesetzten Beethovensaal zu hören war, hat das alles – und noch viel mehr. Die Wahl-Wienerin, die gerne als die "letzte Grande Dame der russischen Klavierschule" bezeichnet wird, bewies darüber hinaus Prankenkraft, flinkfingrige Leichtigkeit ebenso wie einen warmen, ans Herz gehenden Ton. Andererseits verfügt die 67-Jährige über einen souveränen Blick für das Ganze, für den großen Bogen, der den klangmassigen und scharfkantigen Kopfsatz ebenso zu integrieren weiß wie das maschinell ratternde, quecksilbrige Scherzo, das marschierende Intermezzo und das aufrüttelnde, teils auch meditative Finale, das sich am Ende furios ins Lärmende steigert. Dem RSO und dem russischen Dirigenten Dmitrij Kitajenko als kongeniale Partner konnte Leonskaja im Grunde genommen blind vertrauen – man kennt sich gut –, wenn auch gelegentlich minimale Verspätungen oder Verfrühungen im Zusammenspiel hörbar wurden.

Prokofiews wuchtiges Werk stand in der Mitte eines russischen Programms, das mit Anatoly Liadows impressionistischem Klangaquarell "Der verzauberte See" begonnen hatte – ein Paradestück für das RSO, das als Klangfarbenorchester die irisierende Klangschönheit des Werks in voller Pracht auskostete: Da werden zwar auch Vogelstimmen oder eine leichte Bewegung der Wasseroberfläche hörbar, aber die Aura mystischer, ja fast gefrorener Stille, die die ruhige Klangwelt ausstrahlt, wird dabei nie gestört. Einen scharfen Kontrast dazu setzte anschließend Liadows lustiger Hexenspuk "Baba-Jaga", vom RSO bis zum pointierten Schluss sehr präzise und plastisch gestaltet.

In den finalen "Bildern einer Ausstellung" von Modest Mussorgskij, orchestriert von Maurice Ravel, setzte Dirigent Dmitrij Kitajenko auf sorgsam ausgestaltete Details und viel Zeit. Jedes der zum größten Teil verschollenen Bilder Viktor Hartmanns baute sich bewegt und farbenkräftig auf vor dem inneren Auge: das quirlige Treiben auf dem Marktplatz von Limoges, die wuselnden Küken in ihrem Eierschalen-Ballett, die finstere Welt der Hexe Baba-Jaga, das mächtige Tor von Kiew. Dass der Spagat zwischen Humor und monumentaler Klangpracht, der hier gefordert wird, gelang, daran waren die Bläser maßgeblich beteiligt – ob durch groteske Fagottsoli oder geballte Blechbläserkraft. Ein spannendes Konzert, ein mitreißendes und ein umjubeltes dazu.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 17. Juni 2013. Das Konzert fand statt am 13. Juni.

eduarda - 13. Jun, 19:23

Die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli bei den Ludwigsburger Festspielen

Ludwigsburg - Die raffinierte Mischung aus zart gezeichneten Trauergesängen, extrovertierten Koloraturenkanonaden und Virtuosenwettstreit zieht bei Cecilia Bartoli immer. Auch im nicht ausverkauften Ludwigsburger Forum, wo die schöne Römerin jetzt im Rahmen der Schlossfestspiele auftrat, wurde der Jubel des Publikums von Nummer zu Nummer immer frenetischer, bis am Ende geschlossen stehende Ovationen vier Zugaben einforderten. Und das für ein Programm, das erst in der Zugabe einen Hit brachte: Händels "Lascia la spina".

Ansonsten machte es die Bartoli ernst mit ihrer "Mission", wie sie ihr derzeitiges CD-Tournee-Projekt übertitelt hat, und sang ausschließlich Musik von Agostino Steffani, dem von ihr über alles geliebten und "neuentdeckten", aber eigentlich gar nicht so unbekannten italienischen Opernkomponisten und Diplomaten. Steffani, geboren 1654 in Venetien und gestorben 1728 in Frankfurt am Main, gilt als Barockgenie, und seine ganz besondere Qualität zeigte sich vor allem in den langsamen Arien: Von irisierender Schönheit, Weltentrücktheit und Schwerelosigkeit etwa "Sfere amiche" aus der Oper "Niobe, regina di Tebe", verträumt und introvertiert dahingehaucht von der Bartoli, die hier fragil und mehr mit Stimmfarben gestaltete als mit deutlich gesungenen Tönen. Sicherlich der stärkste Moment im Konzert, leider aber durch störend unterlegtes Glöckchengeklingel verkitscht. Stark auch immer wieder die Trauergesänge wie "Foschi crepuscoli" aus der Oper "La libertà contenta": Weil die Bartoli am berührendsten und eindringlichsten im tiefen Register gestaltet, scheinen ihr die Themen Tod, Einsamkeit und unstillbare Sehnsucht besonders zu liegen.

Kontraste setzten Wut- und Triumpharien, in denen die charismatische Mezzosopranistin durch virtuoses Koloraturenrattern punktete. Schön klang das nicht immer, dafür aber sehr rasant und kokett. Ihre Fans lieben das, dieses "Schneller, Höher, Weiter". Und auch der humoristische Wettstreit mit dem hervorragenden Trompeter Thibaud Robbine, der die Diva mit eigenen Melodien, Verzierungen und Farben herausforderte, die sie dann perfekt imitierte, darf wohl als Geschenk an das treue Publikum verstanden werden.

Bartoli hatte das feine, auch solistisch sehr starke Alte-Musik-Ensemble "I Barocchisti" mitgebracht, das in der Leitung des sportlich agierenden, gerne in die Höhe hüpfenden Diego Fasolis wahrlich einfühlsam und sorgfältig geformt begleitete – mal auftrumpfend, mal rhythmisch explosiv, dann wieder meditativ und Farben malend. Schatten und Licht offenbarten sich am schönsten in "Notte amica" aus "La libertà contenta".

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten vom 10. Juni 2013. Das Konzert fand statt am 8. Juni.

eduarda - 10. Jun, 19:19

Die Orestie – Mit Volker Löschs Inszenierung und einem Theaterfest endet Hasko Webers Intendanz in Stuttgart

Stuttgart

Stuttgart - Knallrot ergießt sich das Theaterblut über die elegant ineinander verknoteten nackten Körper König Agamemnons und seiner Sexsklavin Kassandra – gemeuchelt in der Badewanne, von Agamemnons Gattin Klytaimnestra und ihrem Lover Aigisthos. Der suhlt sich im Blut, haut seine Zähne gierig in die Körpermitte des toten Kontrahenten und spuckt dann etwas Undefinierbares aus. Das Publikum jault leise auf: Igitt. Agamemnons Sohnemann Orest, der die hochdekorierte Uniform des Vaters nicht ausfüllen kann, mordet daraufhin im Gegenzug – heißhungrig mehr nach Macht und Geld als nach Rache – Klytaimnestra und Aigisthos, spielt mit ihren übereinanderliegenden Körpern lechzend noch einmal den Geschlechtsakt nach.

Blutrachefluch hin oder her – die Familie der Atriden hat einen gehörigen Knall: läuft aufgedreht, wild und meist blutbesudelt durch die Gegend und leckt an scharfen Klingen. Volker Lösch hat Aischylos' Tragödien-Trilogie "Die Orestie" als kurzweilige Eineinhalb-Stunden-Farce inszeniert, für das große Abschiedstheaterfest "Aus die Faust!" zum Ende der Ära Hasko Weber am Stuttgarter Schauspiel.

Viva la Schauspiel!

Die Fete fand im zugigen Staatstheater-Probenzentrum im Norden Stuttgarts statt, weil die Sanierung des Schauspielhauses noch immer nicht abgeschlossen ist. Ein quirliges Volksfest bot sich im "Nord". Das Straßenfest war nach drinnen verlegt worden, weil der Himmel derzeit nun mal eben eine alte Heulsuse ist.

Vorbei an sehr langen Würstchen- und Bierbuden-Schlangen, an TV-Geräten mit Menschentrauben davor, die das Pokalendspiel mitverfolgten, an Staatsschauspiel-Fanartikel-Stand und Kinderaufbewahrung quetschte man sich durch das Menschengewühl, um in die theatral bespielten Räumlichkeiten zu gelangen: Zum "Faust-Club" etwa, in dem fünf Stunden nonstop Highlight-Szenen aus einigen der gut 250 Inszenierungen der letzten acht Jahre zu sehen waren. Oder zu Christian Weises buntem Abend "Viva la Schauspiel", in dem Haus und Theater ordentlich auf die Schippe genommen wurden: im Crashkurs Bühnenslapstick zum Beispiel, in der Lesung der Schauspielhaus-Baumängelliste (Stand 28. Mai), oder bei der genauen Anpassung der Nacktkostüme im Zimmer der Gewandmeisterin.

"Liebe Hellenen, macht mal eure Hausaufgaben"

Und auf der großen Bühne dann zweimal "Die Orestie": Erst die Premiere, gleich danach die Dernière. Es war vorerst der letzte Lösch in Stuttgart. Und wie gewohnt holte er den mörderischen Mythos in die Gegenwart. Ins heutige Griechenland, dem Merkel und Schäuble einen Urlaubsbesuch abstatten, um den Menschen dort zu zeigen, "dass wir für sie da sind", und um ihnen mitzuteilen: "Liebe Hellenen, macht mal eure Hausaufgaben."

Kodderschnauze Rahel Ohm merkelt herrlich, reißt in Kumpanei mit Markus Lerch alias Schäuble, der nicht wirklich in seinem Rollstuhl sitzen bleiben will, am laufenden Band zynische Witze: Wie grillt man auf griechische Art? "Ohne Kohle." Wie antwortet ein Bankomat, der kein Geld mehr auszuspucken hat? "Auf Griechisch."

Auf Akropolis-Tour mit Merkel und Schäuble

"Wie hängen die denn hier rum?", frotzelt Ohms Merkel, als die Akropolis in Sichtweite gerät und sie dort mit ihrem eigenen Klischeewitz konfrontiert wird: mit einer brachliegenden Baustelle und Griechen, die sich in weiße Manteltücher gehüllt in Sonnenstühlen fläzen und Merkelbildern Hitlerbärtchen anmalen. Volkes Stimme formiert sich immer wieder zum zornigen BürgerInnenchor, der fordert, kommentiert, als vielstimmige Person Dialogpartner ist und sich am Schluss in schwarze, bedrohliche Attentätermaskerade wirft, um als Erinnyen Orest zu verfolgen und seinen Tod zu fordern.

Am Ende wird Pallas-Athene-Merkel den Griechen das atridische Gesetz vom "Auge um Auge, Zahn um Zahn" austreiben und die Demokratie bringen: Orest wird mit Apollon-Schäuble als Rechtsanwalt an der Seite und per Geschworenengericht freigesprochen. Ordnung und Recht haben ein neues Gesicht. Und das heißt "sparendopolos", so Merkel, ihr Athenemäntelchen abwerfend. Und das mit den Hitlerbärtchen soll das Volk bitte mal lassen und endlich seine Zinsen zahlen. "Versprocholos", beschwichtigt der griechische Ministerpräsident Andonis Samaras, und alle Griechen schwenken brav und verkrampft die Fähnchen. Die Deutschen sollten endlich anfangen, nicht mehr deutsch, sondern wie Europäer zu denken, mahnte eine hungrige Griechin zu Beginn des Stücks.

Lösch, Pollesch, Weise – und die Schauspieler!

Keine Frage, Volker Lösch hat als Hasko Webers Hausregisseur dessen Intendanz, die gleich in der Eröffnungsspielzeit 2005/06 mit der Auszeichnung zum "Theater des Jahres" belohnt wurde, entscheidend mitgeprägt. Das Emblem des Hauses, die geballte Faust, die für Kampf, Aufbruch und Aktion stand, dürfte vor allem mit seinem politischem Chor-Theater assoziiert werden. Dieses auf regionale und globale Missstände direkt reagierende Gesellschaftsanalysetheater holte gern das "Echte", Volkes Stimme, in Gestalt von Laien-BürgerInnenchören auf die Bühne – ob gebürtige Schwaben oder Menschen mit Migrationshintergrund – und mischte sich natürlich auch massiv in die Stuttgart-21-Diskussion ein.

Ob Klassiker, Bühnenadaptionen von Kinofilmen oder Romanen, ob Uraufführungen oder die Förderung jüngerer Regietalente – Hasko Weber hat sein zu Beginn angekündigtes Ziel, politisch engagiertes und vom Ensemblegeist befeuertes Theater in die Stadt zu tragen, durchweg engagiert verfolgt. Und dabei geschickt der politischen Relevanz immer auch Sprachkunst und gute Unterhaltung zur Seite gestellt – ob René Polleschs fremde Geisteswiesen abgrasendes Wortwurfmaschinen-Theater oder Christian Weises anarchisches, Slapstick- und Travestie-verliebtes Komödiantentheater. Vor allem aber dem hervorragenden, perfekt aufeinander eingespielten Ensemble wird so manch einer Tränen nachweinen.

Besprechung für www.nachtkritik.de. Das Fest fand statt am 1. Juni 2013.

eduarda - 5. Jun, 19:08

Das Dieter Ilg Trio bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Ludwigsburg - Anders als Bach gehört Wagner nicht gerade zu den Lieblingskomponisten der Jazzer. Seine germanisch-heroischen Musikdramen wie auch sein Antisemitismus wollen nicht so recht zum multikulturell geprägten, weltoffenen Jazz passen. Das scheint sich in letzter Zeit und vor allem im laufenden Wagner-Gedenkjahr zu ändern. Und just am 200. Geburtstag des umstrittenen Meisters zeigte das Dieter Ilg Trio dann auch in der Karlskaserne im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele, das dies sehr wohl geht: Wagner mit dem Jazzstil zu fusionieren.

Ausgerechnet Wagners letztes Werk, das weihevolle Erlösungsdrama "Parsifal", hatten sich die drei Musiker vorgenommen, um daraus Motive, Melodien und Harmoniefolgen zu lösen und jazztypisch zu verarbeiten. Ob Liebesmahlthema, Grals- oder Glockenmotiv: Dieter Ilg am Kontrabass, Patrice Héral am Drumset und Rainer Böhm am Steinway sponnen aus den berühmten Extrakten feinsinnig und kunstvoll mal balladeske Jazzprosa, mal skalenträchtiges, virtuos vibrierendes Quecksilber. Ironie blieb in den gut ein Dutzend Nummern in weiter Ferne, die Stimmung ehrfurchtsvoll gedämpft, ja verträumt und kontemplativ. Klanglich dominant war Böhms Tastenbearbeitung, die Wagners Weisen etwas Zärtliches und Introvertiertes verpasste, um sie dann unerhört leicht und durchsichtig zu fragmentieren, zu verwandeln und harmonisch in die Fremde zu schicken. Sehr dezent, Toms und Snare-Drum oft nur mit den Händen traktierend, rhythmisierte Héral das Geschehen. Nur selten ließ er kurz einmal Trommel-Ekstase aufwallen. Ansonsten herrschte Zaubergarten-Atmosphäre, in die hinein Ilg seinen meist geschmeidig gezupften Kontrabass sirrend singen ließ. So zog man "Von Welt zu Welt", gab sich dem "Morgengebet" hin und huldigte der Zeit, die hier zum Raum wird: Sphärisch und schön, aber eher Jazz für Wagnerianer als für Wagnerhasser, denen die anarchische Komponente gefehlt haben dürfte.

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten vom 24. Mai 2013. Das Konzert fand statt am 22. Mai.

eduarda - 24. Mai, 19:02

Christina Pluhar und ihr Ensemble L'Arpeggiata bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Ludwigsburg - Unbeschreiblich sinnlich und fein gesponnen sind die Abende, mit denen die Theorbistin Christina Pluhar und ihr Ensemble L'Arpeggiata ihr Auditorium verzaubern. Mit ihrem aktuellen Programm "Mediterraneo" mit Musik aus dem Mittelmeerraum war die international besetzte Truppe jetzt erneut zu Gast bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Und hätte das hingerissene Publikum im Forum nicht nach jeder Nummer so euphorisch geklatscht und dadurch die luziden Übergänge, mit denen das Ensemble einzelne Stücke zu verbinden gedachte, gestört, dann wäre der Abend ein einziger, sanft von Lied zu Lied gleitender, poetischer Traum gewesen, aus dem man erst am Ende erwacht wäre.

Aber auch so beglückten die Schönheit und Klarheit der fünf Gesangsstimmen, die zarten, feinen, farbigen Arrangements des 13-köpfigen Instrumentalensembles, die delikate, groovende Rhythmisierung: Die Lieder und Tänze begannen, von innen zu leuchten, Unterschiede zwischen Volks- und Kunstmusik hoben sich auf.

Fado-Star Mísia, begleitet von zwei portugiesischen Gitarristen, sang fadotypische Klagelieder, die von Sehnsucht, unglücklicher Liebe, entbehrungsreichem Leben handeln. Und Aikaterini Papadopoulou – kontrapunktiert vom sehnsüchtigen Schluchzen der kretischen Lyra – adelte durch ihre fein verzierende Stimme griechische Volkslieder zu kleinen Kunstwerken. Die Sopranistin Raquel Andueza, nur begleitet von einer Barockharfe, rührte mit "Los delfines" des Renaissance-Komponisten Diego Pisador zu Tränen, während Nuria Rials schlanker und eindringlich gestaltender Sopran mit melancholischen Liedern aus Katalonien fesselte. Vincenzo Capezzuto, der mit Liedern und Tarantellen der im italienischen Salento ansässigen Griechen für Stimmung sorgte, zog mit seiner hohen, klaren, sehr androgynen und wunderschönen Stimme in Bann, die im Duett auf zauberhafte Weise mit den Frauenstimmen verschmolz.

Zwischen den Gesängen zeigten die Instrumentalisten ihre Kunst der Improvisation in unterschiedlichsten nationalen Stilen. So etwa das türkische Duo Aytaç Doğan und İsmail Tunçbilek, das mit atemberaubender Virtuosität auf der Saz, einer Langhalslaute, und dem Kanun, einer Kastenzither, das Publikum ganz aus dem Häuschen brachte.

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten vom Mai. Das Konzert fand statt am 17. Mai 2013.

eduarda - 20. Mai, 18:58

Der Germanist und Autor Klaus Theweleit stellt im Stuttgarter Literaturhaus sein neues Buch vor

Stuttgart

Stuttgart - Klaus Theweleit ist ein Verknüpfungsvirtuose, der über ein schier unendliches Gedächtnis für Details verfügt. Der Freiburger Kulturwissenschaftler liebt den Exkurs, das gedankliche Mäandern, aber er bleibt dabei immer höchst unterhaltend - in seinen teils sehr umfangreichen Büchern ebenso wie im quirligen Live-Redefluss. Davon konnte man sich jetzt im Stuttgarter Literaturhaus einen Eindruck verschaffen, wo der 71-Jährige sein neuestes Buch vorstellte: sein gut 750 Seiten umfassendes Werk „Pocahontas II: Buch der Königstöchter. Von Göttermännern und Menschenfrauen“, in dem er sein vierbändig angelegtes „Pocahontas“-Projekt weiterführt.

Moderiert wurde der Abend von Krimiautor Wolfgang Schorlau. Keine zufällige Wahl, denn die beiden lernten sich bereits 1968 in Theweleits Freiburger WG kennen, was Theweleit damals dazu veranlasst habe, den Jüngeren sofort zur Schulung in die Betriebsprojektgruppe des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes zu schicken, so erzählt Schorlau.

Wie in seinen Büchern bewegt sich Theweleit auch im zweistündigen Gespräch in einem riesigen Denkkosmos, in dem man sich nicht immer leicht orientieren kann, weil die Gedankengänge oft assoziativ vorwärtsschreiten. Dafür stellt er ein wahres Paradies neuer Erkenntnisse bereit und zieht mit seiner argumentativen Mischung aus Poststrukturalismus, Popkultur und Psychoanalyse die Hörer in Bann.

Es geht um die Demontage der amerikanischen Gründungsmythen, die sich um Pocahontas ranken: die Tochter des Indianerfürsten Powhatan, in dessen Reich sich die ersten Briten auf dem amerikanischen Kontinent ansiedelten. Pocahontas soll die Weißen mit Nahrung unterstützt haben, Captain John Smith das Leben und damit auch die erste amerikanischen Kolonie Virginia gerettet haben. Und es soll sich eine Romanze zwischen Smith und Pocahontas abgespielt haben. Alles so nicht wahr, sagt Theweleit, der den Mythos umdeutet zu einer ausgreifenden Theorie über koloniale Landnahmen durch weiße Eroberer mithilfe und auf Kosten der Körper indigener Königstöchter - Muster, die Theweleit schon in der griechischen Mythologie entdeckt hat.

Weil Theweleit ein bekennender Allesverwerter ist, wird der Abend per Projektor mit viel Bildmaterial aus der Hoch- und Popularkunst garniert. Da darf Walt Disneys Pocahontas-Comic so wenig fehlen wie dessen pornographische Parodie. Diverse Gemälde der letzten Jahrhunderte begleiten die Erläuterungen zum Inhalt des neuen Buchs, in dem Theweleit die frühesten, vorhomerischen griechischen Mythen untersucht und ein Wiederholungsmuster entdeckt hat: Die Erzählungen berichten von etwa 30 Töchtern lokaler Herrscher, die von Göttermännern - mitgebracht von den einwandernden Indogermanen, den späteren Griechen - gegen ihren Willen beschlafen und geschwängert wurden. Die Menschentöchter wie Europa, Leda, Semele, Danae, Alkmene oder Ariadne wurden also vergewaltigt von den neuen griechischen Göttern namens Zeus, Poseidon, Apollon und Dionysos, während die einheimischen Könige, die Väter dieser Töchter, ihr Land verloren. Es war, so eine der zentralen Thesen Theweleits, der Mythos, der die (Un-)Taten der Sterblichen überhöhte und zum Zwecke der Legitimation die weniger schönen Seiten der Geschichte schön sang.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung von heute. Die Lesung fandf statt am 13. Mai 2013.

eduarda - 15. Mai, 21:39

Die spanische Tanzcompagnie Israel Galván bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen

Ludwigsburg

Ludwigsburg - Die Stahlträger stehen da wie Marterpfähle. Die Männer und Frauen dahinter lehnen die müden Häupter daran. Arbeiter klappen die metallischen Tanzflächen hoch. Stück für Stück baut sich eine Mauer auf, bis die Zuschauer nichts mehr sehen von der Bühne.

Das rhythmische Klopfen dahinter erstirbt. Da hat der „Meister aus Deutschland“, der Tod, wieder zugeschlagen. Dieses erschütternde Bild steht am Schluss des Tanz-Musik-Dramas „Lo Real“ („Das Wirkliche“), mit dem der in Spanien nicht unumstrittene Star des Nuevo Flamenco, Israel Galván, gemeinsam mit seiner sevillanischen Tanzcompagnie bei den Ludwigsburger Festspielen gastierte. Galván wagt in „Lo Real“ als Tänzer und Choreograph eine Gratwanderung, indem er zwei Ebenen verbindet: die Geschichte der Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im „Dritten Reich“ und die magische Anziehungskraft, die der Flamenco, die Lieder und Tänze der von ihr Verfolgten auf die NS-Kulturelite ausübte.

Riefenstahl mit Sonnenbrille

Galván, selbst Spross einer Gitano-Familie, kam zu „Lo Real“ durch die Beschäftigung mit Leni Riefenstahls Film „Tiefland“ von 1940. In „Tiefland“ trat die Regisseurin selbst als Flamenco-Tänzerin in Erscheinung und ließ sich als Statisten aus den KZs Sinti und Roma holen, die dann nach Abschluss der Dreharbeiten in den Gaskammern ermordet wurden. Riefenstahl taucht als Figur in „Lo Real“ auf: Sie legt mit Sonnenbrille, in Frack und Rock einen Flamenco aufs Parkett - ironisiert zum steifen, geglätteten, auf die Verbreitung erotischer Lebensfreude zielenden Klischeetanz mit Kastagnetten.

Das Bild der hermetischen KZ-Mauer am Ende schließt den Bogen aus einzelnen Szenen, die meist von Galván, Isabel Bayón und Belén Maya solo getanzt werden und die grotesk verzerrte Körperlichkeit mit schmerzerfüllter und gepeinigter vereinen. Schon der Beginn berührt auf eigenartige Weise: Galván, einerseits mit nacktem, schutzlosem Oberkörper, andererseits in schwarzer SS-Uniformhose, scheint Opfer und Täter zugleich zu tanzen: Die breiten Hosenträgern dienen mal als Peitsche, mal als Fessel. Sein Bewegungskosmos aus traditionellem Flamenco, wie rasant klackenden Fußsohlen und Biegungen bis in die Fingerspitzen, aus Pantomime, Modern Dance und Bodypercussion macht es ihm möglich, in fließenden Übergängen vom gequälten Sich-Winden ins zackige Exerzieren zu verfallen, aus dem sich immer wieder ein Hitlergruß herauskristallisiert. Die „Musik“ dazu macht ein wärterähnlicher Mann, der zwei Ruten rhythmisch durch die Luft zischen lässt.

Es ist die Abstraktion der Geschehnisse, die mehr das Unbewusste und das assoziative Denken anspricht, als rational und deutlich fassbar zu sein. Das ist die Stärke dieser Produktion, die auf diese Weise jegliche Sentimentalität vermeidet und Bilder schafft, die noch lange in Erinnerung bleiben: Ein altes Klavier steht hochkant. Die Tastatur nur noch schütter: wie ein Mund mit ausgeschlagenen Zähnen. Galván tritt, schlägt auf den maroden Korpus ein, bohrt seine Schuhe in die Saiten, prügelt die Musik heraus. Ein zerstörtes Piano als Symbol für den gepeinigten Körper und die Seele, die erstirbt. Später zieht einer, als seien es Gedärme, fünf Seile daraus hervor, die zum KZ-Elektrozaun gespannt werden, in dem eine fliehende Gefangene sich zuckend windet. Tod und Tanz gehen Hand in Hand, immer angetrieben von den harten, schnellen, mal stampfenden, mal filigranen Rhythmen des Flamenco, der auch Paul Celans hastig, atemlos auf Spanisch rezitierte „Todesfuge“ befeuert.

Die sieben Musiker gehen Galváns Gratwanderung mit. Im traditionell gaumigen, vibrierenden Trauergesang, im virtuosen Flamenco-Gitarrenspiel, im Händeklatschen entfalten sich die Rhythmen und Melodien von Granaínas, Malagueñas und Verdiales. Gebrochen wird die ursprüngliche Musik durch harten Schlagzeugeinsatz, Saxofonschreie, Geigenflageoletts oder das Jaulen eines Theremins - eine Klangwelt, die für das Grauen des NS-Terrors steht und am Ende kulminiert: in schrillen, kalten seelenlosen Elektroklängen, im Kreischen der Stahlträger, die über den Boden geschleift werden, im Stampfen und Quietschen der Lokomotiven, die die Sinti und Roma, in Viehwagen gepfercht, nach Auschwitz transportieren.

Aufrüttelnd ist dieser Abend, anregend und kraftstrotzend in seiner künstlerischen Energie. Bei der Uraufführung von „Lo Real“ im Dezember in Madrid verließ ein Teil des Publikums verärgert den Saal. Die Zuschauer im voll besetzten Forum riss es aus den Sitzen.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung vom 6. Mai 2013. Die Aufführung fand statt am 4. Mai.

eduarda - 6. Mai, 12:49

Uraufführung von Joshua Sobols „Der Kaufmann von Stuttgart“ am Alten Schauspielhaus Stuttgart

Stuttgart

Stuttgart - Ein historischer Stoff, der bis heute an Brisanz nicht verloren hat: Im protestantischen Württemberg wird ein jüdischer Bankier Geheimer Finanzrat und politischer Ratgeber am Hofe eines zum Katholizismus konvertierten Landesfürsten. Joseph Süß Oppenheimer, den hochgebildeten Hof- und Kriegsfaktoren im Dienste des württembergischen Herzogs Karl Alexander, brachte das, nachdem er den Schutz des plötzlich verstorbenen Herzogs verloren hatte, an den Galgen: 1738 henkten die Württemberger den Heidelberger unter den Augen Tausender Schaulustiger. Nicht etwa wegen Geldunterschlagung, die man ihm gerne unterstellte, aber nicht nachweisen konnte, sondern auf der Grundlage eines alten Gesetzes, das jüdischen Mitbürgern den sexuellen Umgang mit Christenfrauen verbot. Sechs Jahre lang wurde die verwesende Leiche dem Volk in einem großen Vogelkäfig zur Schau gestellt.

Oppenheimers Schicksal hat Literaten immer wieder in Bann gezogen. Berühmtestes Beispiel ist Leon Feuchtwangers grandioser Roman „Jud Süß“. Traurigerweise wurde Oppenheimer aber auch ebenso berühmt durch Veit Halans NS-Hetzfilm „Jud Süß“ von 1940.

Aktuelle Brisanz

In Stuttgart wurde jetzt eine neue Stoff-Bearbeitung im Alten Schauspielhaus uraufgeführt, die deutlich auf die Rehabilitation des Finanzgenies zielt: „Der Kaufmann von Stuttgart“ des israelischen Dramatikers Joshua Sobol. Freilich ist das Drama kein ganz neues, sondern wohl ein Konzentrat des eigenen Anteils an Dieter Wedels 2011 am Dom zu Worms aufgeführter „Geschichte des Joseph Süß Oppenheimer, genannt Jud Süß“. Herausgekommen ist ein leicht fassliches Lehr- und Aufklärungsstück über die Gefährlichkeit rassistischen und religionsfanatischen Gedankenguts. Nach Parallelen braucht man heute nicht lange zu suchen, ebenso wenig wie in Sachen Finanz- und Steuerpolitik. Oppenheimer suchte Württemberg mit einem neuen Steuersystem zu beglücken, das die Reichen angemessen besteuern und die durch Ausbeutung arm Gewordenen entlasten sollte. Sobol nun entdeckt in Oppenheimer einen frühen Vorreiter globalisierter Finanzmärkte. Immer wieder fand dieser Wege, den hohen Finanzbedarf, den Kriege und aufwendige Hofhaltung einforderten, zu stillen. Sobol stellt sehr genau die Hintergründe der antisemitischen Intrige dar, die Oppenheimer letztlich zu Fall bringt. Sie nährt sich aus dem Hass, den seine Politik beim nun nicht mehr finanziell privilegierten Adel, beim evangelischen Klerus und auch beim Bauernstand hervorrief. Und sie nährt sich aus dem Konflikt, der sich zwischen dem katholischen Herzog und der protestantischen Bevölkerung zuspitzte.

Der in lockerer Szenenfolge erzählte Aufstieg und Fall des jüdischen Hoffaktoren lässt Schauspielbühnen-Intendant Manfred Langner, der Regie führte, in historisierenden Kostümen zwischen weißen Perücken und Brokat spielen. Die Szenen lässt Langner dabei geschickt ineinanderfließen: Der Akkordeonspieler in der Kneipe etwa mutiert flugs zum stilisierten Organisten in der Kirche. Das Bühnenbild ist eher spartanisch: Beengende, die dumpfe Atmosphäre unterstreichende Stellwände, die mal Kirchenfenster, mal dicke Schlossmauern widerspiegeln. Auf der schrägen, winzigen Spielfläche stehen selten Stühle. Ein Klezmer-Trio namens Meschugge spielt lustige und traurige Melodien, schön und stilecht, aber der Einsatz wirkt klischeehaft wie im TV: Wenn es um jüdische Themen geht, erklingt dort mit 99-prozentiger Sicherheit Giora Feidmans Klarinette.

Auch ansonsten setzt Langner auf eher unspektakuläres Theater, das nicht wehtun will. Der schöne Tilmar Kuhn spielt den Oppenheimer als freundlichen, kreativen Freigeist ohne Ecken und Kanten und erinnert manchmal ein wenig an Peter Shaffers Amadeus. Kuhn ist durchweg Sympathieträger. Lässt Leon Feuchtwanger in seinem Roman durchaus auch weniger anziehende Eigenschaften seines „Helden“ zu, so wird hier solches vermieden. Dabei dürfte man bei einem derart machthungrigen Menschen wie Oppenheimer, der in seiner Arroganz immer blinder wird für den Ernst seiner Lage, doch auch gewisse Unausstehlichkeiten und Ambivalenzen erwarten.

Gieriger Herzog

Kuhn aber spielt den eher Naiven, der selbst im Kerker bei sich bleibt. In seinem Mund verliert Oppenheimers Humor jede Schärfe, wenn er etwa die Frage stellt, wer denn beim Geschlechtsverkehr daran denke, welche Religion er praktiziere. Und dass doch niemand hundertprozentig wissen könne, wer sein Vater sei, und damit auch nicht, wie viel Jude oder Christ in ihm stecke.

Eher eindimensional zeigt sich auch das übrige Personal: höfische Zicken mit verrückten Perücken; der dickwanstige, gierige, verschwenderische und moralfreie Herzog; die drei Vertreter der Stände, die sich nicht die Wurst vom Brot ziehen lassen wollen; die biederen, wenn auch selbstbewussten Mädchen, die Oppenheimer umzirzen. Vieles erinnert an den Komödienstil, den Langner im Marquardt kultiviert hat. Auch wenn die Inszenierung Risiken scheut, ist der Abend gleichwohl sehenswert. Geht es doch um den berühmtesten und perfidesten Justizmord der neuzeitlichen Landesgeschichte.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung vom 4. Mai 2013. Premiere war am 2. Mai.

Aufführungen bis 8. Juni täglich außer sonntags.

eduarda - 5. Mai, 12:34

„Der starke Wanja“ am Jungen Ensemble Stuttgart

Stuttgart - Praktisch, dass Wanja auf a endet. So kann aus dem Wanja flugs die Wanja werden. Wie jetzt am Jungen Ensemble Stuttgart (JES), wo „Die Abenteuer des starken Wanja“ Premiere hatte. In einer Bühnenbearbeitung des Kinderbuchs, das Otfried Preußler 1968 nach Motiven russischer Märchen verfasste, spielt Prisca Maier den nicht nur männlich kraftstrotzenden Helden, der seiner Familie zunächst mit einem reichlich kuriosen Fitnessprogramm auf den Keks geht. Laut Weissagung eines geheimnisvollen Pilgers ist der Bauernsohn Wanja nämlich dazu bestimmt, Zar zu werden im Land hinter den weißen Bergen. Er soll nun für dieses Amt die nötigen Kräfte mit Hilfe eines Trainings sammeln, das seiner extrem faulen Natur entgegenkommt: So döst und träumt er sieben Jahre lang auf warmem Ofen und Schafsfellen vor sich hin, vertilgt Säcke an Sonnenblumenkernen und schweigt. Erst dann ist er fit für die bevorstehenden Abenteuer.

Aber auch wenn Wanjas Händedruck im JES die männlichen Gegenüber jaulend in die Luft gehen lässt, ist die Botschaft eine andere: Es kommt nicht nur auf die Kraft an, sondern vor allem aufs Köpfchen. Deshalb spielt das JES-Ensemble das Märchen, das sich an Kinder ab 7 Jahren richtet, auch nicht einfach nach, sondern hat sich in der Regie von Grete Pagan ein kluges, spannendes Konzept überlegt. Die Geschichte beginnt nämlich mit dem bereits alten, kranken Zaren Wanja, der sich, gestützt auf einen Brokat-Rollator, über die Bühne schleppt. Und aus Angst, der gierige, fiese Großfürst Dimitrij übernehme nach Wanjas Tod die Macht, werden nun die zuschauenden Kinder zur neuen Zarenhoffnung erklärt, müssen sich aber vorher genau in den Abenteuern bewähren, die einst der junge Wanja durchlebte.

Teamwork ist gefragt

Nun erzählt und spielt die ratzfatz verjüngte Wanja ihre Geschichte von vorne und stellt den Kids im Saal immer wieder Aufgaben: drei Säcke Sonnenblumenkerne auf die Bühne zu bringen, ohne sich zu bewegen und einen Mucks von sich zu geben; dem bösen Och, der Dörfer zerstört, den Garaus zu machen, indem man mit präparierten Kartoffelbällen die grünen Luftballons zerplatzen lässt, die ihm als Panzer dienen; Wanja aus dem Feuerlabyrinth herauszulotsen oder die aufdringliche Moorhexe Baba Jaga, die den Dorfbewohnern die Pferde stiehlt, zu vertreiben. Da ist Teamwork gefragt, alleine kommt man nicht weit.

Auf der kleinen Drehbühne mit Bergpanorama glänzt das quirlige Darsteller-Trio nicht nur in Slapsticks. Pietro Micci als Bösewicht mit Ausstrahlung und Benedikt Abert als sein geschurigelter Diener spielen verschiedene Rollen und begleiten das Geschehen auf Kontrabass und Mandoline mit mal melancholischen, mal tänzerischen russischen Weisen (Musik: David Pagan). Unter den teils russisch-folkloristischen, teils skurril-witzigen Kostümen von Ausstatterin Lena Hinz ist allein schon die knautschige, aufragende Zipfelmütze des Großfürsten ein Lacher.

„Regiere gerecht und milde!“

Das Mitmachtheater klappt prima. Am Ende haben alle 30 Kinder es auch geschafft, unter den zackig-zischenden Schwertern der steinernen Ritter durchzukrabbeln. Alle Prüfungen bestanden und Ziel erreicht: Jeder erhält bei der feierlichen Regierungserklärung seine Zarenernennungsurkunde mit der Anweisung „Regiere gerecht und milde!“ - und damit auch eine Prise Politikunterricht. Denn was sich gerade vollzog, war der Wechsel eines politischen Systems: von der Alleinherrschaft zur Demokratie. Allerdings könnte man zu Beginn des Stücks den Kids kurz erklären, was ein russischer Zar ist.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung vom 22. April 2013. Premiere war am 20. April.

eduarda - 23. Apr, 12:27

Freiburger Barockorchester und der Klarinettist Lorenzo Coppola im Stuttgarter Mozartsaal

Stuttgart - Was für ein sanftmütiger Klang: Die Clarinette d'amour, genannt auch Bassettklarinette, artikuliert sich im hohen Register gar nicht so schrill und zickig wie ihre moderne Nachfahrin, sondern warm, weich, unschuldig. Anton Stadler spielte sie, und Mozart schrieb für beide sein berühmtes Klarinettenkonzert. Nach Stadlers Tod ging die Liebesklarinette verschütt und wurde erst in jüngerer Zeit nach einer Zeichnung rekonstruiert.

Die hellholzige Exotin mit dem pfeifenkopfartigen "Liebesfuß" konnte man jetzt im Abo-Konzert des Freiburger Barockorchesters (FBO) in besagtem spätem Mozart-Konzert hören. In einer rekonstruierten Fassung, versteht sich, denn das Autograph ist verschollen und dem Erstdruck für normale A-Klarinette, nach dem heute gespielt wird, fehlt die Terz, um die das tiefe Register der Bassettklarinette erweitert ist.

Lorenzo Coppola, gefragter Spezialist für historische Klarinetten, war der Solist im vollbesetzten Mozartsaal, und er spielte so schön und so zärtlich, dass vermutlich kein Auge wirklich trocken blieb. Die weite Räume durchmessende, schier unendliche Melodik, der Mozart hier huldigt, entfaltete sich frei und in leuchtenden Farben. Sanft durch die Register gleitend, ergründete Coppola auch die bisher unbekannte Tiefe des Werks.

Dass dieses recht leise Instrument immer gut zu hören war, dafür sorgte einfühlsam Konzertmeister Gottfried von der Goltz und das FBO, das im Konzert außerdem einen vor Energie nur so strotzenden Haydn präsentierte. Eruptiv, vollblütig, kontrastreich, wild in den schnellen Sätzen, klangschön, farbig und wohlphrasiert in den langsamen, wurde in Haydns Sinfonien Nr. 86 und 104 keine Raffinesse, keine Überraschung, kein Gag überspielt. Kommunikationsfreudiger und mitreißender kann man Haydns Genialität nicht zutage fördern.

Besprechung für die Stuttgarter Nachrichten vom 17. April 2013. Das Konzert fand statt am 15. April.

eduarda - 18. Apr, 12:24

Stuttgarter Kammerorchester und Florian Uhlig in der Leitung Joshua Weilersteins im Stuttgarter Theaterhaus

Stuttgart - Das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) ist ein gut eingespieltes Team. Wie alle Streichorchester von überschaubarer Größe, kann es im Grunde genommen ohne Dirigenten agieren. Der junge US-amerikanische Dirigent Joshua Weilerstein, der das SKO jetzt im voll besetzten großen Saal des Stuttgarter Theaterhauses leitete, sieht das offenbar anders. Als stände er vor den New Yorker Philharmonikern, dessen stellvertretender Leiter er ist, spielte er den 18 Musikern in einer Mischung aus Turnen, Ballett und Tai Chi jede Emotion, jede Phrasierung, jede Betonung pantomimisch so übertrieben vor, dass unfreiwillige Komik nicht ausblieb. Sein lautes Schnaufen, Hüpfen und Springen, sein ekstatisches Armschwingen und -schleudern, mit dem er dem SKO auf den Leib rückte, lenkte nicht nur von der Sache ab, sondern sperrte den Klang ein. Am stärksten in Tschaikowskys eigentlich leichter, luftiger, melancholischer Serenade op. 48, in der Weilerstein einen emotionalen Überdruck einforderte, als sei sie ein Heldenepos. Deren Walzer durfte sich erst in der Zugabe frei entfalten und duftig schwingen, als Weilerstein – weil er offenbar an der Absprache dieser Wiederholung nicht beteiligt gewesen war – das Orchester alleine spielen lassen musste und jetzt Konzertmeister Adrian Iliescu die Leitung übernahm. Zufall? Oder ein selbstbefreiender Schlag?

Dennoch dürfte sich der Besuch dieses Konzerts gelohnt haben, weil hier ein zu Unrecht völlig vergessenes Werk zu hören war: Das klassisch dreisätzige Klavierkonzert op. 41 des finnischen Komponisten Uuno Klami (1900-1961), dessen moderne Tonsprache Einflüsse Ravels, Strawinskys und Bartóks verrät. Florian Uhlig ließ sich am Flügel von den Sperenzien des jungen Dirigenten nicht aus der Fassung bringen und spielte konzentriert und klar, expressiv und virtuos überlegen. In Erinnerung wird vor allem das ungemein quirlige, draufgängerisch pulsierende, groteske Finale bleiben.

Besprechung für die Stuttgarter Nachrichten vom 16. April 2013. Das Konzert fand statt am 14. April.

eduarda - 17. Apr, 12:16