Das Festival Eclat mit fünf Uraufführungen am Samstag

Stuttgart – Der Andrang beim Neue-Musik-Festival Eclat und damit das allgemeine Interesse an der musikalischen Avantgarde scheint in Stuttgart stetig zu wachsen. Beide Samstagskonzerte in den Sälen T2 und 3 des Theaterhauses waren vorab schon ausverkauft.

Das Nachmittagskonzert mit drei Uraufführungen begann mit Juan-Manuel Chávez' siebenteiligem Streichquartett "mortuus, regnat vivus", das sich im Titel auf die gregorianische Ostersequenz bezieht und von den Lauschern ein Höchstmaß an Konzentration forderte. 40 Minuten lang artikulierte das Minguet Quartett unterschiedliche Erregungszustände, spürte es der sachlich-distanzierten Material-Arbeit des Komponisten sorgfältig nach, der sich sämtlicher Klang-Vokabeln der Neuen Musik bis hin zum Geräusch bedient. Dass Primarius Ulrich Isfort dabei eine Saite riss, mag bei all den harten Zupfern und Klopfern kein Zufall gewesen sein. Dass der Minguet-Bratschistin Aroa Sorin dann im Abendkonzert in Wolfgang Rihms 11. Streichquartett – das eine diametral entgegengesetzte, sinnlichere, musikalisch zurückblickende Klangwelt aufbaute – dasselbe passierte, war eine witzige Spiegelung der Ereignisse.

Ansonsten gehörte der Tag der mehrstimmigen Vokalmusik. Zu hören war zunächst das SWR Vokalensemble unter Leitung von Marcus Creed mit Franklin Cox' kurzweiliger "Spiegelgeschichte C", die erst ein Wirrwarr unterschiedlichster zoologischer Laute entfaltete, um dann in polyphonen Schönklang zu entschweben. In Flo Menezes' "Retrato Falado das Paixoes" (Phantombild der Leidenschaften) wurde das glänzend aufgelegte Ensemble dann auch schauspielerisch gefordert und vereinte Gefühlsäußerungen jedweder Art und klassisch erzeugte Stimmbandvibrationen mit streng choreographierten Bewegungen im ganzen Raum (Regie: Marcelo Cardoso Gama). Das eingangs skandierte "Wer singt, verscheucht das Übel" blieb am Ende nicht nur Verheißung.

Abends widmeten sich dann die Stuttgarter Neuen Vocalsolisten neben Werken von Naomi Pinnock und Markus Hechtle zwei Uraufführungen. "Stimme und Tod" für sieben Stimmen von Nikolaus Brass führte zu einer immensen Ausdehnung des Zeitempfindens. Mal solo, mal im Duett, mal im Chor ging es in meditativem Metrum immer um Grenzgänge zwischen Ton, Geräusch und völligem Verstummen.

Dagegen offenbarte Lars Petter Hagen in seinem "Neue Vocalsolisten Stuttgart Notebook" viel Humor und Praxis in der Gruppenselbsterfahrung. Eng umschlungen zu einer Kuschelsäule, summten die sechs Vocalsolisten Peter Gabriels "Don't give up", während jeweils eine Person nach vorne trat, um über ihre "Problemtöne" zu parlieren. Dass alle am Ende zu Instrumenten griffen, die sie einst in der Jugend gespielt hatten, um ihren Bariton Guillermo Anzorena beim Singen eines argentinisch anmutenden Volksliedes zu begleiten, löste beim Publikum selbstredend äußerste Begeisterung aus.

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten vom 14.2.2011. Die Konzert fanden statt am 12.2.

eduarda - 15. Feb, 12:03

Musiktheaterprojekt „geblendet“ beim Festival Eclat uraufgeführt

Stuttgart – Verlagsrechte vorab zu klären, ist Voraussetzung für jedes halbwegs professionelle Theaterprojekt. Dass man in der diesjährigen Hauptproduktion des Festivals Eclat, dem Musiktheaterstück „geblendet“, das im Stuttgarter Theaterhaus uraufgeführt wurde, viel Prosa von Thomas Bernhard und ein bisschen von James Joyce hören konnte, die Namen der Dichter allerdings weder angesagt wurden noch im Programmbuch zu finden waren, war deshalb mehr als ärgerlich. So blieb es der Literaturkenntnis der Zuschauer überlassen zu erkennen, von wem und aus welchen Werken die Texte stammten, und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Schade, denn was vom Abend im Gedächtnis bleibt, ist vor allem Bernhards Sprachkunst.

So wirklich ließ sich ein Zusammenhang auch nicht herstellen zwischen der rezitierten Prosa und dem Bühnengeschehen. Das Projekt „geblendet“ setzt sich aus vier „Bildern“ zusammen, die bei unterschiedlichen Komponisten in Auftrag gegeben wurden. Beteiligt sind jeweils ein Countertenor (Daniel Gloger), ein Sängerknabe (Vincent Frisch), ein Schauspieler (Christian Brückner) sowie ein Streichquartett als Ersatzorchester (Quatuor Diotima).

In die Welt der alter egos unterschiedlicher Altersstufen (Kind, Mann, älterer Herr), die Regisseur Thierry Brühl weniger in Szene gesetzt als vielmehr in den Raum gestellt hat, würden auch andere Texte gut passen; ebenso auf die Bühne aus blendend weißen Flächen (Christiane Dressler), die mal stufenförmig, mal als Ebene angeordnet wurden.

Michael Beils „blinded“ als erstes Bild, das eine Collage aus elektronischen Zuspielungen, Opernzitaten, Streichquartettklängen und vagen Gesängen des Countertenors und des Knabensoprans darstellt, wird immer wieder durch das Bim-Bam einer Türglocke abrupt unterbrochen, was wiederum das Rezitieren aus James Joyces „Ulysses“ zu rechtfertigen scheint. Beils kurzweilige Mini-Oper wird das einzige Werk des Abends bleiben, das „durchkomponiert“ ist. Alle weiteren Stücke sind um die rezitierten Texte herumgebaut.

Mischa Käsers „Nachrichten“ bedienen sich vor allem an Bernhards Kurzprosa-Sammlung „Der Stimmenimitator“, deren Inhalt gerne auch als „Blitzlichttragödien“ bezeichnet wird. Immerhin erklärt sich so die Bühnen-Figur des Sängerknaben, wird im „Stimmenimitator“ doch auch die Geschichte eines neunjährigen Chorknaben erzählt, der vor 200 Jahren in Brügge enthauptet wurde, weil er in einer Messe in Anwesenheit der Königin einen Ton falsch gesungen hatte.

Das Streichquartett kommentiert das Bühnengeschehen, in dem ein menschengroßer Bilderrahmen eine Rolle spielt, mit feinen, fragil komponierten Klängen, während Erzähler Christian Brückner wie alles andere an diesem Abend leider vom Blatt abliest und sich Daniel Glogers Stimme in gewohnt virtuosem Avantgarde-Klang-Nonsens verausgaben darf. Zu deutlich offenbart er gegenüber dem glockenhellen, wohlklingenden Sopran von Vincent Frisch in der Höhe intonatorische Probleme.

Nach Anton Weberns "Sechs Bagatellen" für Streichquartett als Intermezzo wurde der Abend dann schwer melancholisch. Manuel Hidalgos „geblendet“ spielt auf einer Parkbank, Nebelschwaden hängen träge in der Luft. Daniel Gloger wirft seinem alter ego Brückner beharrlich unverständliche Worte an den Kopf, während im Hintergrund symbolträchtig ein Knabe im Fußballdress auftaucht. Dazu gibt es vitale Zwischenspiele vom Streichquartett und Bernhards „An der Baumgrenze“, jener Alptraum-Geschichte, in der Schatten auf einen heimkehrenden Handwerker stürzen, ihn vergewaltigen und am Ufer des Flusses liegen lassen.

In Filippo Peroccos finalem „occhi, nur noch“ wird wenig gesungen. Es dominieren knabbernde, seltsam knurrende Klänge. Das Kind trägt jetzt einen Bart, sitzt an einem Tisch und liest ein Buch, während Gloger um einen Lichtkegel schleicht. Immerhin zeigt Filippo Perocco Humor: Er beendet den Abend mit Bernhards Theaterautor, der zur Waffe greift, um all jene Zuschauer zu erschießen, die an den „falschen Stellen“ lachen. Für viele Zuschauer im gut besuchten Theaterhaus würde es gefährlich, würde die Fiktion Realität. Denn wer lacht schon an der „richtigen“ Stelle, wenn er nicht weiß, woraus sie stammt?

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 14.2.2011. Die Aufführung fand am 11.2. statt.

eduarda - 14. Feb, 12:38

Das Neue-Musik-Festival Eclat eröffnet mit der Verleihung des Stuttgarter Kompositionspreises 2010

Stuttgart - Tatsächlich hat sich die Jury des 55. Kompositionspreises der Landeshauptstadt Stuttgart diesmal einstimmig entschieden – was nicht immer der Fall ist. Der Preis, um den sich im letzten Jahr 15 Komponistinnen und 70 Komponisten mit insgesamt 165 Werken beworben hatten und der mit 12 000 Euro dotiert ist, ging jetzt zu gleichen Teilen an Ansgar Beste, geboren 1981 in Malmö/Schweden, und an Leopold Hurt, geboren 1979 in Regensburg.

Zwar sind die beiden jungen Tonsetzer in hiesigen Gefilden unbeschriebene Blätter, doch das Entscheidungskomitee um SWR-Redakteur Hans-Peter Jahn hat diesmal zwei wirklich originelle Werke prämiert, wovon man sich im Preisträgerkonzert, das jetzt im Stuttgarter Kunstmuseum das diesjährige Neue-Musik-Festival Eclat eröffnete, eindrücklich überzeugen konnte. Die Preise überreichte Kulturbürgermeisterin Susanne Eisenmann.

Ansgar Bestes "Rituel Bizarre" für präpariertes Streichorchester von 2008/09, hochkonzentriert aufgeführt vom jungen Ensemble legno unter Leitung von Matthias Hermann, gewinnt seinen Charme aus erregt wucherndem Geräuschmaterial, das sich kunstvoll verästelt zusammenfügt.

Stricknadeln, die zwischen die Violinsaiten geklemmt werden, Papierröllchen oder Haarkämme sorgen für die Verfremdung des gewohnten Streicherklangs, der sich vor allem perkussiv artikuliert. Gleichmäßige Pulsierung oder schnurrender Beat mögen für die rituelle Seite des Titels stehen. Im wellenartig sich steigernden Scheppern, Murmeln, Fiepen oder Jaulen tritt nur gelegentlich Vertrautes an die Oberfläche: etwa in Gestalt kleiner Melodiephrasen wie der lustig swingenden Stimme eines Kuckucks.

Leopold Hurt dagegen offenbarte sich in seinem Kammermusikwerk "Erratischer Block" von 2006 als musikalischer Archäologe. Beruft sich das Werk im Titel ganz allgemein auf die Alpen-Natur – ein erratischer Block meint einen durch Gletscher transportierten Gesteinsbrocken –, so offenbart sich dieser Bezug musikalisch in Fragmenten alpiner Folklore, die in Gestalt einfacher Dreiklangmelodik und solistischen und chorischen Jodelns elektronisch zugespielt und verfremdet werden. Das Ensemble aus Violine, Saxophon, Schlagwerk, Klavier und mikrotonaler Altzither, die Leopold Hurt selbst spielte, reflektiert und analysiert diese aus weiter Ferne herangeholten Stimmen und bricht sie in der Klangwelt der Avantgarde. Ein faszinierendes Werk, das gleichsam mystische wie traumhafte Atmosphäre herzustellen weiß – vor allem wenn es von so wunderbaren Musikern wie dem Ensemble Intégrales aufgeführt wird.

Außer Konkurrenz stimmten dann am Ende die Neuen Vocalsolisten mit Josep Sanz' King-Lear-Paraphrasen für fünf Stimmen auf die bevorstehenden Festivaltage ein. Grenzgänge zwischen Vokal- und Instrumentalmusik verspricht das Festival, das bis zum 13. Februar läuft und abermals gemeinsam von SWR und Musik der Jahrhunderte im Stuttgarter Theaterhaus ausgerichtet wird.

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten und die Eßlinger Zeitung vom 12.2.2011. Das Konzert fand statt am 10.2.

eduarda - 12. Feb, 17:58

Freiburger Barockorchester mit Bachs Orchestersuiten im Beethovensaal

Stuttgart - Das Zucken in den Füßen bleibt beim Hören von Tänzen Johann Sebastian Bachs gewöhnlich aus. Auch wenn er in seinen diversen Suiten die typischen Rhythmen, Taktarten und Charaktere zeitüblicher Volks- und höfischer Tänze beibehielt: Auf keinem Tanzboden der Welt würden sie heimisch werden. Das liegt vor allem am kunstreich polyphonen Satz, in dem die stilisierte Tanzmelodik verarbeitet wird. Funktionsmusik verwandelte Bach so in Kunstmusik.

Das Freiburger Barockorchester (FBO), Baden-Württembergs renommiertestes Alte-Musik-Ensemble, war jetzt in einem Sonderkonzert mit Bachs berühmten Orchestersuiten BWV 1066 bis 1069 zu Gast im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle. Direkt aus dem Aufnahmestudio gekommen, wo man gerade die vier Suiten für eine neue CD eingespielt hat, überließen die bestens aufeinander eingespielten 23 Musiker nichts dem Zufall, sorgten vielmehr für eine Darbietung von höchster Perfektion: punktgenau, äußerst transparent und himmlisch rein im Zusammenspiel, mit mitreißendem rhythmischen Drive und fein ausgearbeiteten Farbspielen zwischen Streichern und Bläsern. Besonders eindringlich wirkte die vollständige Durchleuchtung des Materials. Wie auf dem Silbertablett wurde jeder Satz, jeder Tanz – ob Gavotte, Bourrée oder Menuett – als strukturelles Unikum serviert und hinsichtlich seiner kunstvollen, gegenläufigen oder verschränkten Stimmführung spielerisch bis ins Detail analysiert. Und auch die plötzlichen Impulswechsel, etwa vom melancholischen Air in die quirlige Gavotte oder – wie in den Ouvertüren – von den pompös-feierlichen Grave-Teilen in die scharf punktierten Rhythmen der fugierten Allegros, gelangen bruchlos.

Während das FBO in Vollbesetzung, also in den Suiten Nr. 1, 3 und 4, den Beethovensaal klanglich gut ausfüllen konnten, verlor sich Nummer zwei – besetzt nur mit Flöte, zwei Violinen, Viola, und Basso continuo – in dessen Weiten. Da konnte auch Soloflötist Karl Kaiser nichts dran ändern, der dank quecksilbrig-fließender Läufe einen eindrucksvollen Einblick in seine virtuosen Fähigkeiten bot.

Dass die einzelnen Tänze der Suiten – auch durch gelegentlich etwas zu würdevolle Pausen dazwischen – oft das Gewicht von Sinfoniesätzen erhielten, war vielleicht nicht im Sinne des Erfinders, zeigte aber einmal mehr, dass sich der ehrgeizige Bach auch bei vermeintlich leichtgewichtigeren Projekten die erdenklichste Mühe gegeben hat, sich in Fragen der Kunstfertigkeit als äußerst gewiefter Komponist zu präsentieren.

Unter der abwechselnden Leitung ihrer beiden Konzertmeister Gottfried von der Goltz und Petra Müllejans legten die Freiburger weniger jene Seite des Barock frei, die sich in leidenschaftlicher, üppiger Prachtentfaltung offenbart, als vielmehr jene der planmäßigen Gestaltung, der klaren Proportionen und präzisen Geometrie. Dem Publikum gefiel das außerordentlich.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 9.2.2011. Das Konzert fand statt am 6.2.

eduarda - 9. Feb, 11:22

Gerhart Hauptmanns Sozialdrama "Die Ratten" am Alten Schauspielhaus Stuttgart

Stuttgart

Stuttgart - In den alten Berliner Wohnanlagen ehemaliger Arbeiterviertel sind Ratten auch heute noch präsent. Man hört sie gelegentlich des Nachts in den Zwischenwänden knabbern, und in nicht sanierten Häusern steigen sie manchmal aus der Kanalisation über die Toilette zu den Menschen hinauf. Dann muss der Kammerjäger kommen.

So scheu wie heute traten die schlauen Überlebenskünstler in Berliner Mietskasernen der Jahrhundertwende nicht in Erscheinung. Als dreiste Nager an den Fundamenten der menschlichen Behausungen hat Gerhart Hauptmann sie dann auch in seinem Sozialdrama "Die Ratten" von 1911 zum Symbol einer moralisch unterhöhlten Gesellschaft mutieren lassen, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Im Hinterhof-"Milljöh" spielen sich Tragödien ab, vor denen das situierte Bürgertum die Augen verschließt. Am Ende sind zwei Tote zu beklagen.

Komisch und tragisch

Am Stuttgarter Alten Schauspielhaus hatte diese "Berliner Tragikomödie", so der Untertitel, jetzt in einer sehenswerten Inszenierung von Manfred Langner, dem Intendanten der Schauspielbühnen Stuttgart, Premiere. Die Aktualität der "Ratten" in Zeiten, da die Diskrepanz zwischen Arm und Reich immer größer wird, ist offensichtlich. Und Beate Zoff hat das sensibel in ihr Bühnenbild einfließen lassen: Ein auf die Spitze gestelltes riesiges Quadrat - in der Mitte geteilt - steht als Bild für die gefährdete soziale Balance in unserer Gesellschaft. Oben blickt man in einen Speicher, wo der abgehalfterte Theaterdirektor Hassenreuter seine staubige Kostümkollektion aufbewahrt, sich regelmäßig mit Gespielinnen verlustiert oder mit seinem Schauspielschüler Spitta absurde Diskussionen über Theaterästhetik führt, während sich unten, in der schäbigen Küche des Maurerpoliers John und seiner Frau, Tragödien abspielen.

Frau John hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, sich über den Verlust des eigenen Kindes mit dem Neugeborenen der alleinstehenden polnischen Putzfrau Piperkarcka hinwegzutrösten, auch um ihre Ehe zu retten. Die John dringt solange auf das verzweifelte Mädchen ein, bis diese ihren Nachwuchs für Geld hergibt. Die John gibt das Kind als ihr eigenes aus. Der auf Montage arbeitende Gatte glaubt‘s, und das Familienglück scheint perfekt. Da will die schuldbewusste Piperkarcka ihr Kind zurück. Die John will es aber partout nicht hergeben und hetzt ihren Bruder Bruno zwecks Einschüchterung auf die eigentliche Mutter. Bruno kann nicht anders: Er bringt Piperkarcka um. Nachdem ihr Lügengerüst zusammengebrochen ist, hängt sich die John im Dachstuhl auf.

Gespielt wird eine gekürzte, inhaltlich dezent an die Gegenwart angepasste, aber im originalen Berliner Soziolekt gesprochene Fassung. Eindeutig hat sich Manfred Langner aber nicht für eine zeitliche Verortung entschieden. Die Kleidung etwa ist heutig, während sich gerade in der Person des Theaterdirektors - etwa in seiner antiquierten Auffassung von Theater - vergangene Zeiten offenbaren: Niemand steht heute mehr an der Rampe und skandiert die Monologe der Klassiker mit hohlen Gesten.

Die tragische Ebene, die wie in der antiken Tragödie unausweichlich auf die Katastrophe zusteuert, gelingt an diesem Abend eindrücklich. Dass dagegen die ohnehin problematische komische Seite der "Ratten" im Ohnesorg-Theater steckenbleibt, stärkt die Schwächen des Stücks, in dem Komödie und Tragödie nebeneinander ablaufen und sich nicht verschränken wollen, wie es in der Tragikomödie eigentlich der Fall ist. Oft zu überkandidelt und eindimensional agieren hier die Darsteller: die Theaterdirektorentochter Walburga, die eigentlich die einzige Mitfühlende unter den Bessergestellten bleibt (oft etwas albern: Carolin Elsner), auch der Student Erich Spitta (mit Hang zur Übertreibung: Stefan Rosenthal), die drogenabhängige Selma Knobbe (oft schrill lamentierend: Martine Schrey) und der Hausmeister (ständig kaugummiknatschend: Christian Sunkel).

Nager auf zwei Beinen

Ansonsten offenbart die Inszenierung viel Sinn sowohl fürs handfeste Komödiantentum als auch für den Aufbau tragischer Spannung. Andreas Klaue kann als eitler, geistig betonierter, sich ständig selbst überschätzender Theaterdirektor gerade im Zusammenspiel mit seinem Schauspielschüler Spitta (Stefan Rosenthal) sein komisches Talent entfalten - das ist unterhaltsam, auch wenn der Rolle durch boulevardeske Verharmlosung jede Gefährlichkeit entzogen wird.

Ein sicheres Händchen für die Besetzung von Typen beweist der Regisseur nicht nur in diesem Fall. Ralf Stech als rechtschaffener, treusorgender Familienmensch John überzeugt genauso wie die langsam aus der Spur geratende, in ihrem Wollen hysterisch ambitionierte und am Ende daran zerbrechende Frau John alias Stefanie Stroebele. Authentisch und darin sehr berührend spielt Nora Huetz die Piperkarcka, und Jens Woggon als Bruno ist die eigentliche Ratte im Stück: Während die Nagetiere ansonsten nur durch leises Fiepen oder als Plüschtiere in Lebendfallen in Erscheinung treten, ist Bruno der eigentliche Bote des drohenden Unheils, der statt der Ratten aus dem Kellerverschlag kriecht: gefährlich, zwielichtig, leicht debil. Ein lebendes Pulverfass.

Aufführungen bis 12. März täglich außer sonntags um 20 Uhr.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 8.2.2011. Premiere war am 3.2.

eduarda - 8. Feb, 09:40

Das Belcea Quartet aus London zu Gast im Mozartsaal in Stuttgart

Stuttgart - Dass Musikhören Glückshormone freisetzen kann, davon durfte man sich am Mittwochabend im voll besetzten Mozartsaal der Stuttgarter Liederhalle überzeugen. Zu Gast aus London war das grandiose Belcea Quartet. Nicht nur das dramaturgisch wohlüberlegte Programm, sondern vor allem das lebendige, tief empfundene, fein aufeinander hörende Spiel der vier Streicher rissen mit.

Das Ensemble pflegt den risikofreudigen, extrem farbenreichen Sound, der die jüngere von der älteren Streichquartett-Generation und ihrem Ideal eines vollen, homogenen Tons unterscheidet. So wagte man den Einstieg passend mit Beethovens heikler Großen Fuge op. 133, die durch exaltierte, gewalttätige Stimmführung und krasse Dissonanzen auch heute noch zu schockieren weiß. Schroffer, wilder Klanglichkeit setzte das Quartett immer wieder irritierend fahle Farben entgegen.

Kontraste, die auch das Streichquartett "Twisted blues with twisted ballad" des Briten Mark-Anthony Turnage, geboren 1960, zu bieten hat. Turnage ließ sich darin von der Rockband Led Zeppelin inspirieren. Perkussive Elemente und harsches Saitentraktieren lassen Fragmente und Riffs aus dem Led-Zepplin-Song "Dazed and confused" vage aufscheinen, während im Finale deutlich "Stairway to heaven" hörbar wird. Auch der auf dichte Vielstimmigkeit setzende Mittelsatz offenbart einen stilistisch äußerst vielseitigen Komponisten.

Dass das Belcea Quartet dann von Anton Webern den frühen "Langsamen Satz für Streichquartett", der im spätromantischen Stil schwelgt, zum Besten gab und nichts Zwölftöniges war eine witzige Idee. Demgegenüber wirkte die langsame Einleitung zu Mozarts "Dissonanzenquartett" in ihrer kühnen Chromatik nämlich krass modern. Primaria Corina Belcea-Fisher, Axel Schacher (Violine), Krzysztof Chorzelski (Viola) und Antoine Lederlin (Cello) spielten einen derart tiefgründigen und Sinn hinterfragenden Mozart, dass einem gelegentlich der Atem wegblieb.

Rezension für die Stuttgarter Nachrichten vom 4.2.2011. Das Konzert fand statt am 2.2.

eduarda - 4. Feb, 21:36

Gidon Kremer und seine Kremerata Baltica im Beethovensaal

Stuttgart - Am Ende des Konzerts schüttelte Gidon Kremer allen 22 Mitstreitern der Kremerata Baltica zum Dank strahlend die Hand. Zu Recht: Das Streichorchester mit jungen baltischen Musikern, das Kremer 1997 selbst gegründet hat, präsentierte sich an diesem Abend im gut besuchten Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle als richtig guter Klangkörper. Hoch differenziert im Ausdruck, perfekt aufeinander hörend, homogen im Zusammenspiel verzauberte die Kremerata gleich zu Beginn mit der Ouvertüre zu Richard Strauss‘ Oper „Capriccio“ die Ohren - das Ensemble spielte ohne Dirigenten, versteht sich.

Ausgewogene Klangbalance und Transparenz herrschten auch in Robert Schumanns spätem Cello-Concert vor, das an diesem Abend in einer Bearbeitung des französischen Komponisten René Koering für Violine und Streichorchester erklang. Der Geiger Gidon Kremer mag Experimente. Das Werk lässt dem Soloinstrument zwar auch im Original viele Freiheiten, doch unter Kremers nachdenklichem und melancholischem Zugriff geriet es dann doch zu rhapsodisch. Man vermisste weniger die dunkle Fülle des Cellotones als das für Schumann so typische euphorische sinfonische Aufblühen. Kremer gab seinem Orchester wenig Impulse nach vorne, sein Blick ruhte durchgehend introvertiert auf den Noten, Tempi wurden verschleppt. Hier fehlte einfach ein Dirigent, der die Tempi strafft, die Spannungskurve im Blick behält und so einen Klangsog entwickelt.

Schumann liegt Kremer aber vielleicht auch gar nicht. In „The Art of Instrumentation“, einer Suite aus zehn Bearbeitungen von berühmten Stücken Johann Sebastian Bachs, die Gidon Kremer 2010 als „Hommage an Glenn Gould“ bei verschiedenen Komponisten in Auftrag gegeben hatte und uraufgeführt hat, fühlte sich der lettische Geige sichtlich wohler. Orchester und Solist schienen sich jetzt blind zu verstehen. Die Kremerata Baltica offenbarte hier ihr hervorragendes kammermusikalisches Potenzial - ob hauchzarte Farben oder krasse Kontrapunktik, ob süffig-satter Schönklang wie in Carl Vines Bearbeitung des Largos aus dem Klavierkonzert BWV 1056 oder Bizarrerien wie in Stevan Kovac Tickmayers „Nach Gould-Variationen mit Schönberg im Hintergrund“.

Jetzt fanden Gidon Kremer und sein Ensemble zu jenem intimen Musizieren, welches das Publikum in atemlos-kontemplative Stimmung versetzt. Besonders schön: Victor Kissines Version der Aria aus den Goldberg-Variationen, in welcher immer wieder die Original-Version für Klavier per Tonband eingeblendet wird und sich mit dem Streicherklang mischt.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 1.2.2011. Das Konzert fand statt am 28.1.

eduarda - 1. Feb, 21:31

Kleists „Amphitryon“ in einer Inszenierung von Kristo Šagor am Staatsschauspiel Stuttgart

Stuttgart

Stuttgart - „Bewusstseinskomödie, bei der uns das Lachen vergeht“, nennt der Germanist Hans Dieter Zimmermann Heinrich von Kleists „Amphitryon“. In der Tat ist das „Lustspiel nach Molière“, so der Kleist‘sche Untertitel, nur in Teilen spaßig. Die Verwicklungen und Verwechslungen, die Göttervater Jupiter in die Welt der Menschen trägt, als er vom Olymp steigt, um sich in Gestalt des thebanischen Feldherrn Amphitryon an dessen Frau Alkmene heranzumachen, sind zwar komisch - vor allem die Szenen, in denen Jupiters Handlanger Merkur sein Unwesen treibt als Doppelgänger von Sosias, dem Diener Amphitryons. Doch die Gewalt, Eitelkeit und Erbarmungslosigkeit, mit der Jupiter sich betrügerisch nimmt, was ihm seiner Ansicht nach zusteht, lässt am Ende zutiefst verwirrte und je nach Interpretation zerbrochene Menschen zurück. Da hat sich die Komödie längst zur Tragödie gewandelt.

Pünktlich zum Beginn des Kleist-Gedenkjahres hatte „Amphitryon“ in einer auf 90 Minuten gekürzten Fassung jetzt am Stuttgarter Staatsschauspiel in der Interimsspielstätte Nord im neuen Probenzentrum am Löwentor Premiere. Die Gratwanderung zwischen Komödie und Tragödie ist dem Regisseur Kristo Šagor dabei gründlich danebengegangen. Hauptmissverständnis: Šagor trimmt das Stück auf Boulevard, verzichtet auf die psychologische Durchleuchtung der Ich-Verwirrungen zugunsten des Beziehungskuddelmuddels, welches durch das zweifache Doppelgängertum entsteht.

Schon die Entscheidung, die Zweifach-Existenzen mit Schauspielern unterschiedlichen Alters und Körperbaus zu besetzen, ist fragwürdig: Markus Lerch als schlanker, jugendliche Merkur muss den fülligen, mittelalten Sosias alias Martin Leutgeb spiegeln, der alternde, kräftige Jupiter (Elmar Roloff) den schlaksigen, jungen Amphitryon (Benjamin Grüter). Das verhindert die schöne Illusion genauso, wie es das virtuose Spiel um die verzweifelte Identitätssuche entkräftet, das auf diese Weise unglaubwürdig wird und Kleists so genial formulierte Sentenzen - etwa Sosias‘ „Dein Stock kann machen, dass ich nicht mehr bin. Doch nicht, dass ich nicht Ich bin, weil ich bin“ - zu bloßen Phrasen degradiert.

Verortet ist der Abend im zeitlichen Irgendwo einer großen Hotellounge mit Sesseln und Tischchen im 1960er-Jahre-Stil, zwischen Grünpflanzen und Lampenschirmen (Bühne: Barbara Kaesbohrer). Man trägt Anzug, kleines Schwarzes oder grünes Schickes (Kostüme: Sanna Dembowski). Nur Sosias und sein Götterdouble treten in sportlichen Alltagsklamotten auf. Gelegentlich erklingt Relax-Musik von Sebastian Katzer.

Die Kleist'schen Charaktere verdingen sich in diesem Raum meist als boulevardeske, eindimensionale Typen, wodurch Šagor die Chance für ein berührendes, sich entwickelndes, spannungsgeladenes Ensemblespiel vergibt. Das Ensemble agiert dementsprechend ungewohnt blass, zudem wird Kleists klare, rhythmisierte Sprache oft viel zu schnell und vernuschelt zum Besten gegeben. Sarah Sophia Meyer spielt die Alkmene als recht naives Yuppie-Mädel, Stephanie Schönfeld Sosias‘ Gattin Charis als zickige, durchsetzungskräftige Blondine, die meistens in Unterwäsche über die Bühne huscht. Merkur ist ein Langweiler, dem man seine Wortgewandtheit nicht wirklich abnimmt, während Jupiter als alternder Gigolo eher durchs Dozieren als durch Erotomanie auffällt. So versteht man nicht wirklich, was Alkmene an ihm findet: Leidet sie vielleicht an einem Vaterkomplex?

Amphitryon dagegen ist ein schicksalsergebener, passiver Mann, der sofort die Waffen streckt, als er sein Haus von Jupiter besetzt sieht. Jupiters Ankündigung, dem Paar werde zum Dank für sein Liebesabenteuer der von ihm gezeugte Herkules geboren, kommentiert Amphitryon mit einem kurzen, unverbindlichen „Danke“ und verzieht sich schnell ins Haus. Endlich ist es wieder frei, der Spuk vorbei und Jupiter zurück auf den Olymp gedüst. Alkmene bleibt mit ihrem Koffer alleine. Ihr berühmtes finales „Ach!“, das oft den Schlüssel zur gesamten Inszenierung liefert, wirkt an diesem Abend völlig disparat: Die Traurigkeit und Ambivalenz, mit der Sarah Sophia Meyer es artikuliert, bringt plötzlich eine Tiefe ins Spiel, die zum bisherigen Abend einfach nicht passen will. Dieser wäre etwas zäh, gäbe es da nicht Martin Leutgeb, der als Sosias sein brillantes Komödiantentum unter Beweis stellt. Wie er vor Verzweiflung beinahe implodiert, wenn er wieder einmal an den Fragen scheitert „Wer bin ich? Wer ist der andere?“, wie er an der Realität zu zerbrechen scheint, die für ihn einfach nicht zu durchschauen ist, das ist einfach großartig, mitreißend und macht diesen Theaterbesuch am Ende dann doch noch lohnend.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 31.1.2011. Die Premiere fand statt am 29.1.

eduarda - 31. Jan, 21:28

Die Stuttgarter Musikhochschule bietet ihren Dirigierstudenten mit Orchester-Konzerten einen attraktiven Standortvorteil

Stuttgart - Welche besonderen Eigenschaften muss ein Dirigent mitbringen, um erfolgreich zu sein? Per Borin, seit 2000 Professor für Dirigieren an der Musikhochschule Stuttgart, sagt dazu: "Charisma, um viele Menschen gleichzeitig zu packen, einen sehr starken Willen, ein besonders gutes Gehör und natürlich die physische Konstitution, um die komplexe Schlagtechnik umzusetzen." Letztere lernen seine Studenten zunächst im Dirigierunterricht: Im engen Übezimmer steht man auf einem kleinen Podest und gibt dem Ersatzorchester aus zwei Flügeln, einem Klavier und oft auch zwei Geigen die nötigen Fingerzeige beim Spiel aus der Partitur. Per Borin korrigiert jede Ungenauigkeit in den komplexen Hand- und Armbewegungen, die später den vielen Musikern im Orchester feinste Unterschiede in Rhythmus, Tempo, Dynamik und Charakter deutlich vermitteln müssen.

An den meisten Musikhochschulen dieser Welt müssen sich Dirigierstudenten mit solchen Trockenübungen zufriedengeben, sich die Weiten der Konzerthausbühne und der nicht immer ganz einfachen Orchester-Familie in der Fantasie vorstellen. Meist erst am Ende des Studiums erhält man die Gelegenheit, vor einem Orchester zu stehen. Die Stuttgarter Musikhochschule aber bietet ihren angehenden Maestri seit 2005 mehr: Inspiriert von der praxisbezogenen Ausbildung an der finnischen Sibeliusakademie in Helsinki, hat sich Per Borin dafür eingesetzt, dass mehrmals im Jahr unterschiedliche baden-württembergische Orchester wie das Stuttgarter Kammerorchester oder die Stuttgarter Philharmoniker ans Haus kommen, um mit seinen Eleven den späteren beruflichen Alltag zu üben. Die mehrtägigen Probephasen münden dann in ein Konzert.

Wie etwa am vergangenen Samstag. Zu Gast war die Württembergische Philharmonie Reutlingen. Per Borins siebenköpfige Dirigierklasse teilte sich die Vierten Sinfonien von Schubert und Beethoven auf. Jeder zeigte in einem Satz sein Können. Das Spannende für das Publikum: Die Veranstaltungen bieten Einblicke in die Anfänge von Dirigentenlaufbahnen und zeigen, wie sich durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten Temperament und spezifische Begabungen auf die Arbeit und den Klang des Orchesters auswirken.

Für den 29-jährigen Felix Schuler-Meybier war es bereits das siebte Orchesterprojekt. "Klar steigt der Adrenalinpegel", sagt er, "es ist ja unser Instrument, und wir haben es nicht regelmäßig, um darauf zu üben. Das ist, als hätte man gerade seine erste Cellostunde gehabt und müsste in der zweiten schon ein Konzert geben. Ab je öfter man mit einem Orchester gearbeitet hat, desto sicherer und entspannter wird man." Den Beleg liefert Schuler-Meybier im Kopfsatz von Beethovens Vierter allemal.

Für den Konzertmeister der Württembergischen Philharmonie, Konrad Balik, lief die Arbeit mit den Studenten erstaunlich gut. Ob es Unterschiede zu Profis gebe? Am ehesten in Fragen der Selbstsicherheit, sagt Balik. In den ersten Proben seien die jungen Dirigenten noch etwas "gebremst" aufgetreten, alle hätten aber nach und nach eine "gewaltige Entwicklung" durchgemacht. Die Stärken seien so unterschiedlich wie bei den Profis: Der eine halte ganz hervorragend das Tempo, der andere vermittle die Musik so intensiv, dass seine Energie auf das Orchester ausstrahle. Baliks Fazit: Es sei ein großer Gewinn, am Werdegang der jungen Dirigenten teilzunehmen, "schließlich waren wir ja alle mal Anfänger".

Das nächste Konzert der Dirigierklasse von Per Borin mit Werken von Sibelius, Penderecki und Beethoven findet am 19. Februar um 20 Uhr im Konzertsaal der Musikhochschule statt. Zu Gast sind die Stuttgarter Philharmoniker.

Bericht für die Stuttgarter Nachrichten vom 26.1.2010.

eduarda - 26. Jan, 12:18

Der Dokumentarfilm „Die singende Stadt“ gewährt ungewöhnliche Einblicke in die Arbeitswelt der Stuttgarter Staatsoper

Stuttgart

Stuttgart - „Hat jemand Parsifal gesehen?“, ruft der Inspizient nervös in Richtung der wuselig bevölkerten Bühne. Der Beginn der ersten Orchesterhauptprobe verströmt bereits Premieren-Aufgeregtheit. „Ach, da isser ja“. Man kann beginnen.

Der 90-minütige Dokumentarfilm „Die singende Stadt“ des schweizerischen Filmemachers Vadim Jendreyko, der jetzt überregional in die Kinos kommt, gewährt viele solcher scheinbar zufälligen, intimen Blicke mitten in eine Opern-Produktion. Der Dokumentarfilmer begleitete die „Parsifal“-Inszenierung des katalanischen Regisseurs Calixto Bieito, die im März des vergangenen Jahres an der Stuttgarter Staatsoper Premiere hatte, mit der Kamera.

Komplexer Kosmos

Nicht nur Opernenthusiasten ist dieser Film zu empfehlen. Der Blick hinter die Kulissen, auf die Arbeitsabläufe des Hauses, von der ersten Regiebesprechung über die Proben bis hin zur Premiere, ist zwar einer in den ganz eigenen, bisweilen bizarren Kosmos des Theaters, doch in dem spiegelt sich bekanntlich die große, weite Welt. Was diesen Film von Anfang bis Ende so spannend, so lebendig macht, ist die Tatsache, dass Konflikte, die während der Produktion auftraten, nicht ausgeblendet werden.

Jede Oper sei ein babylonischer Kraftakt, heißt es zu Beginn. Eine Institution mit 1300 Mitarbeitern, die insgesamt 95 Berufe ausüben, ist dafür nötig. Und Bieito, ein Mann mit einem scharfen Blick für das Überzeitliche und Aktuelle in den alten Stoffen, der in der Oper nicht das ästhetisch Entrückte sucht, sondern die knallharte Realität von Macht und Gewalt, hat es nicht immer leicht, seine Visionen zu vermitteln. Da mokiert sich ein Sänger darüber, dass die Vorstellungen Bieitos doch sehr konträr seien zu Richard Wagners „wunderschöner Musik“. Da diskutieren der musikalische Leiter Manfred Honeck und der Regisseur über musikalische Details der Produktion: Bieito möchte mehr Tempo, wo der Dirigent des Stuttgarter Staatsorchesters die Langsamkeit entdeckt. Da muss die szenische Produktionsleiterin Waltraud Lehner die Damen des Chores beruhigen, die nicht in Nacktkostümen auf die Bühne wollen: Nein, der Regisseur habe Verständnis dafür; wer nicht wolle, müsse auch nicht. Kostüme werden noch einmal umgenäht.

Oder man wohnt dem klärenden Gespräch zwischen Kostümdirektor Werner Pick und Kostümbildnerin Mercè Paloma bei. Nein, es ist der Schneiderei leider nicht mehr möglich, zwei Monate vor der Premiere für die Vielzahl an Sängern, darunter über 100 Choristen, sämtliche Kostüme neu zu nähen. Das bräuchte sieben Monate Vorlaufzeit. Mercè Paloma muss sich nun im Fundus Passendes zur Umarbeitung zusammensuchen - eine Folge der spontanen, intuitiven, von kurzfristigen Entscheidungen geprägten Arbeitsweise des Regisseurs, mit der alle Abteilungen klarkommen müssen. Wo gehobelt wird, fallen eben auch Späne.

Ernst und Komik

Doch in den Ernst bricht immer wieder auch die Komik ein, etwa wenn man sich in der Rüstmeisterei genüsslich über Möglichkeiten unterhält, Bieitos Wunsch, „das Blut so richtig an die Decke spritzen zu lassen“, umzusetzen. Oder wenn man dem Bass-Bariton Gregg Baker, der den Amfortas singt, während seines Sprachtrainings beobachten darf: Der Running Gag des Films: Immer wieder bleibt Baker am Satz „Nein! Lasst ihn unenthüllt!“ hängen. Und der gestrengen Trainerin entgeht keine noch so kleine Undeutlichkeit.

Im Fluss der musikalisch getakteten, kontrastierenden Bilder wird die Totale immer wieder auf das Erlösungsdrama auf der Bühne gerichtet, auf die magischen Weltuntergangsstimmungen dieser Inszenierung: auf den entblätterten Wald und die Autobahnbrückenruine von Bühnenbildnerin Susanne Gschwender; auf nackte Menschen, die durch Geschwüre verunstaltet sind; auf einen Engelsknaben, der ausgepeitscht wird; auf Blut, das spritzt, wenn ein Mensch getötet wird.

Der Film feiert auch die illusionären Möglichkeiten der Oper, ihre Bildgewalt, und konfrontiert Dramatisches und Bewegtes immer wieder mit ganz ruhigen Standbildern der menschenleeren Räumlichkeiten. Er führt den Zuschauer gleichsam durch die Eingeweide des Opernhauses, seine endlosen Gänge - um dann auf die ruhigen Arbeitsprozesse in den vielen Werkstätten zu zoomen: auf einen Bühnenbauer, der mit dem Aufsprühen von Farbe auf ein Kulissenteil beschäftigt ist; auf einen Schneider beim sorgfältigen Reinigen eines Kostüms; auf einen Posaunisten, der im leeren Malsaal noch einmal die schwierigsten Stellen übt. Menschen bei der Arbeit, hochkonzentriert, ernst, und - vor allem - ganz bei sich. Vielleicht die schönsten Bilder dieses Films.

In Stuttgart läuft der Film ab heute (Premiere in Anwesenheit des Regisseurs) im Programmkino „Atelier am Bollwerk“, zudem in Freiburg im „Harmonie-Kino“, in Mannheim im „Odeon“, in Karlsruhe im Kino „Schauburg“ und in Heidelberg im „Gloria“. Bundesweiter Kinostart ist am 10. Februar.

Besprechung für die Eßlinger Zeitung vom 20.1.2010.

eduarda - 20. Jan, 23:00

Manuel Soubeyrand inszeniert Jaan Tättes „Fasten seat belts“ an der Esslinger Landesbühne

Esslingen - Haben sich da etwa zwei Außerirdische gefunden? So scheint‘s: Am Ende heben Anna und Manfred ab, entschwinden in Richtung unbekannter Planeten, in fremde Galaxien, wie einst Riff Raff und sein Schloss in der Rocky Horror Picture Show.

Ein recht simpler Kunstgriff, der die völlig verknäulte Situation am Ende der Komödie „Fasten seat belts oder Viel Glück zum Alltag!“ des 1964 geborenen estnischen Autors Jaan Tätte mit einem Hammerschlag auflöst. Das Stück hatte jetzt an der Esslinger Landesbühne (WLB) in der Regie ihres Intendanten Manuel Soubeyrand Premiere.

Der Plot der Komödie lebt vor allem von seinen zahlreichen grotesken Details. Eigentlich war Anna ja auf ihren Nachbarn Fred scharf und Manfred auf Freds Frau Anett. Diese hatte sich in Manfred auf einer Dienstreise verliebt.

Keine Liebesgeheimnisse

Sie verheimlicht ihre Liebschaft Fred aber nicht, nein, ihr reichlich obskurer Plan lautet: Manfred soll sofort bei ihnen einziehen, und Fred soll sich doch bitte über ihre neue Liebe mitfreuen und das tolerieren: „Du glaubst nicht, wie behaart er ist“, schwärmt sie ihm vor. Schließlich belebe die Konkurrenz zwischen beiden Männern doch ihre Ehe. Klar will sie bei Fred bleiben, sie hat ihn ja noch lieb, aber das Glück ihrer Ehe langweile sie eben nun mal nach so vielen Jahren. Und natürlich findet Fred Anetts Idee völlig bekloppt, er glaubt an einen Gag mit der „Versteckten Kamera“. Selbstredend kann die Ménage à trois nicht funktionieren, schon weil sie von Anett einseitig erzwungen wird.

Wie es im Boulevardtheater oft der Fall ist, ist die Personage auch hier reichlich beschränkt, ihr Handlungsradius eng. Anett und ihre naiv-egoistischen Vorstellungen gehen deshalb schnell auf den Wecker. Fred verhält sich unglaubwürdig inkonsequent, und Anna, die Nachbarin, die Fred gerne verführen möchte, bei ihm allerdings auf taube Ohren stößt, ist eine ohnehin unterbelichtete Figur in diesen Szenen einer Ehe.

Das Ehe-Palaver im hippen Wohnzimmer zwischen froschgrüner Sofa-Garnitur und braunem Flokati-Teppich (Ausstattung: Barbara Fumian) hätte sich nach zehn Minuten totgelaufen, wäre da nicht Manfred. Anetts Reisebekanntschaft, die sich im trauten Heim des Ehepaars gleich schön breit macht, ist nämlich ganz anders, als Anett und das Publikum sich ihn vorstellen: Anetts Bekenntnis „Ich will noch einmal brennen, bevor es finster wird“ interessiert ihn herzlich wenig. Der große haarige Bär will gar keinen Sex, er meint das mit dem „Eins sein im Geist“ einer rein platonischen Verbindung tatsächlich ernst. Das Ehebett, in das ihn Anett zerren will, scheut Manfred wie der Teufel das Weihwasser, da leistet er lieber Fred Gesellschaft, der auf dem Sofa im Wohnzimmer nächtigen muss. Mehr und mehr zeigt sich Manfreds homoerotische Neigung, etwa wenn er mit Fred kuscheln will.

Die Angst des starken Mannes

Der große, starke Mann hat zudem Angst im Dunkeln, vor Ungeheuern unterm Bett. Und was macht er beruflich? Er stellt sich als Versuchskaninchen medizinischen Zwecken zur Verfügung, weswegen er seit Wochen nur noch Wasser trinkt - was ihn aber nicht daran hindert, in der Küche über die Abendbrotreste herzufallen. Er hat zudem gerade in Frankreich eine seiner Nieren verkauft, und nebenbei scheint in seinem skurrilen Verhalten ein dunkles Kapitel seiner Kindheit - der Missbrauch durch die Großmutter - auf.

Dass sich der Abend für Anhänger des Boulevard-Theaters unterhaltsam gestaltet, dafür sorgen die vier Darsteller, die in Soubeyrands Regie richtig aufdrehen können. Nadine Ehrenreich als Anett kann ihrer Rolle neben unkontrollierter Leidenschaft, penetranter Unverschämtheit und skrupelloser emotionaler Offenheit auch eine akrobatische Seite abgewinnen, etwa wenn sie bäuchlings auf der Sessellehne wippend „All you need is love“ deklamiert. Robert Eder als softer Fred spielt dessen Verblüffung ob der Frechheiten seiner Frau überzeugend. Er darf, hin- und hergeworfen zwischen seiner Liebe zu Anett und seiner verwirrten Wut auf sie, auf das Mitleid der Zuschauer bauen. Nele Niemeyer tut ihr Bestes, um der blassen Rolle der Anna Charme und Kontur zu verleihen. Und der wohlbeleibte, dunkellockige Nikolaos Eleftheriadis wird als Manfred trotz seiner aufdringlichen Dreistigkeit, aber dank überzeugend dargestellter Verletzlichkeit und Sensibilität schon bald zum Sympathieträger des Abends.

Am Ende, als Manfred und Anna ins Nirwana entschwunden sind, Anetts kurioser Wunschtraum zerplatzt ist, ist der Ehealltag wieder grau. Was nervt die beiden denn nun so aneinander? Fred stört vor allem Anetts Fingerlecken beim Zeitungsumblättern und Anett Freds lautes Löffelrühren in der Kaffeetasse. Nun ja, wenn das alles ist.

Die nächsten Aufführungen: 20. und 25. Januar, 11. und 26. Februar.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 18.1.2010. Die Premiere fand statt am 15.1.

eduarda - 18. Jan, 22:57

Die Esslinger Landesbühne adaptiert Hans Falladas sozialkritischen und zugleich komödiantischen Roman „Kleiner Mann - was nun?“ fürs Theater

Esslingen

Esslingen - Die Romane von Hans Fallada, dem Chronisten der Weimarer Republik mit einem großen Herz für die kleinen Leute, gewinnen in rasantem Tempo wieder an Aktualität. Seine Prosa erzählt von den Ängsten und Nöten der Menschen in einer vom Geld beherrschten Welt, von der Ohnmacht des Einzelnen angesichts der ihn beherrschenden gesellschaftlichen Mächte. Sie passt deshalb in unsere Zeit, in der sich die Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft langsam in der Salzsäure des Kapitalismus auflösen.

Für die deutschen Bühnen sind Falladas Romane - vor allem sein weltberühmter Roman „Kleiner Mann - was nun?“ von 1932 - ein gefundenes Fressen. Im letzten Jahr stellte Luk Perceval in den Münchner Kammerspielen seine Lesart vor, Anfang Januar hatte „Kleiner Mann - was nun?“ in Dresden Premiere. Auch die Esslinger Landesbühne (WLB) hat sich an eine Adaption des 400-Seiten-Romans gewagt. Der Dramaturg Reiner Müller hat sie eingerichtet und sich für eine Gratwanderung zwischen Boulevard- und Sozialstück entschieden.

Verhindertes Familienglück

Anders als etwa Falladas Roman „Wolf unter Wölfen“, der eine Welt der Vereinzelung beschreibt, steht im Mittelpunkt von „Kleiner Mann - was nun?“ ein junges Ehepaar, Johannes Pinneberg und Lämmchen, das nur das Beste füreinander will. Beide glauben an das Glück in der Familie und an die Liebe. Und erwarten eigentlich nicht viel vom Leben: Etwas Sicherheit, eine kleine Wohnung, Arbeit, ein bisschen Zeit füreinander und für den neugeborenen Nachwuchs Murkel. Aber die Welt will es anders. In Zeiten rasender Inflation ist das bisschen Arbeitslohn kaum zusammenzuhalten, eine Wohnung ist schwer zu bekommen, wenn frau schwanger ist. Arbeit ist rar, und hat man sie, ist man der Willkür der Chefs hilflos ausgeliefert - die Entwendung von Essensresten in Gestalt von Maultaschen könnte auch in diesem Roman der Grund für den Verlust des Arbeitsplatzes sein, spielte er nicht in Berlin. Der fleißige Pinneberg verliert seinen Job als Buchhalter in einem Düngemittelladen, weil er verheiratet ist und deshalb als Schwiegersohn des Chefs, der seine nervige Tochter an den Mann bringen will, nicht in Frage kommt. Und beim Herrenausstatter Mandel wird ihm gekündigt, weil er, der eigentlich begabte Verkäufer, dem Verkaufsquotendruck nervlich nicht mehr standhalten kann. Am Ende ist Pinneberg am Boden zerstört und reiht sich ein in das Millionenheer der Arbeitslosen. Immerhin ist er nicht allein: Was ihm bleibt, ist seine Familie, die Liebe zu Lämmchen - ein sprechender Name, den Fallada nicht ohne Grund gewählt hat. Ein Lämmchen unter Wölfen ist freilich auch Pinneberg.

Müllers Bearbeitung überträgt den bunten, szenischen, dialogreichen Bilderbogen des Romans geschickt und dramatisch wirkungsvoll auf die Bühne, lässt die Protagonisten zwischen Handlung erzählender Prosa und pfiffigen Dialogen hin- und herswitchen. Die Kostüme verorten die Geschichte in zeitlose Gegenwart, gelegentlich erinnert ein Detail an die 1920er-Jahre. Tilo Esche, eingesprungen für den erkrankten Regisseur Matthias Brenner, kann in seiner Inszenierung auf ein tolles Ensemble bauen: Jonas Pätzold als Pinneberg ist eine Idealbesetzung. Der schlaksige, große Junge, der sich so vergeblich bemüht, seiner kleinen Familie menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen, hat das Herz des Publikums im Nu erobert. Liebenswürdige Naivität, Verzweiflung, vorsichtiges Aufbegehren, Verstörung, Hoffnungslosigkeit, bewundernswertes Stehaufmännchentum - das alles durchlebt auch das Publikum dank Pätzolds intensiver Darstellung. Genauso überzeugend agiert auch Nora Backhaus als Lämmchen: vital, draufgängerisch, zupackend. Ein feines Paar. Glänzende Komödianten auch die übrigen Ensemble-Mitglieder, die jeweils mehrere Rollen spielen: Stefan Wancura ist vor allem als hochcholerischer Düngemittelhändler Kleinholz, der stets kurz vor dem Herzinfarkt zu stehen scheint, zum Totlachen. Susanne Weckerle als seine Tochter überzeugt als Nervensäge. Matthias Zajgier ist nicht nur als tumber Nazischerge eine Wucht, sondern auch in den Travestie-Rollen. Lothar Bobbe unterhält vor allem als selbstsicherer Gewerkschafter Kube, der ständig Mittagspause macht, und Dietrich Schulz brilliert als herrlich eitler Fatzke Schulz.

Die Bühne als Kamera

Dass der absolut sehenswerte, dreistündige Abend am Ende doch ein paar Längen aufweist, liegt an seiner gelegentlich etwas zu prosaischen Ausführlichkeit und etwas behäbigen Slapstick-Taktung. Vielleicht fehlen dem Bühnenbild einfach ein paar Türen, die boulevardesk knallen könnten. Ansonsten aber hat Ulrike Reinhard mit minimalistischen Mitteln eine praktikable Bühne geschaffen. Schön etwa die Idee, mit schwarzem Stoff eine Kamerablende zu imitieren, die die Bühne nur schlaglichtartig beleuchtet. Handlung kann so schnell geschnitten erzählt werden. Und auch Livemusik bietet der Abend: Hinter dem Gaze-Prospekt mit Monets Baumidylle kommentiert die Band Broken Glass and Rusty Nails das Geschehen mit Jazz, eingerichtet von Alexander Suckel.

Bleibt die leidige Frage, für wen Theater gemacht wird und wer sich im gut situierten Premieren-Publikum mit der auf der Bühne dargestellten Problematik wirklich identifizieren kann. Die WLB geht dieser Frage nicht aus dem Weg und gewährt am 22. Januar allen Hartz-IV-Empfängern 50 Prozent Ermäßigung auf alle Tickets - bei den ohnehin schon niedrigen Eintrittspreisen ein faires Angebot.

Die nächsten Vorstellungen: 22. und 27. Januar, 4., 5., 15. und 16. Februar.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 15.1.2011. Die Premiere war am 13.1.

eduarda - 16. Jan, 01:14

Stuttgarter Philharmoniker mit Musik aus neuen Welten

Stuttgart - In der großen Konzertreihe der Stuttgarter Philharmoniker, die sich in dieser Spielzeit dem Thema „Heimat und Fremde“ widmen, darf natürlich Antonín Dvoráks neunte Sinfonie „Aus der neuen Welt“ nicht fehlen. Der böhmische Komponist schrieb sie Anfang der 1890er-Jahre fernab seiner Heimat als Lehrer und künstlerischer Leiter des New Yorker Konservatoriums. Dvorák, der geniale Melodienerfinder, ließ es sich nicht nehmen, in seinen Themen neu Gehörtes, etwa amerikanische Folklore à la „Swing low, sweet chariot“, zu verarbeiten und sie mit der musikalischen Idiomatik seiner Heimat zu verschmelzen. Die Amerikaner dankten es ihm, und die New York Times schrieb zur Uraufführung 1893 begeistert: „Die Sinfonie ‚Aus der Neuen Welt‘, eine Studie nationaler Musik. Eine Lehre für die amerikanischen Komponisten.“

Die für damalige Verhältnisse exotische Klangwelt der Neunten kommt auch heute noch gut an: Der Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Stuttgarter Philharmoniker und ihr Chef Gabriel Feltz brachten diese internationale Romantik, in der die Hörner nicht vom tiefdunklen europäischen Wald sprechen, sondern von den Weiten der Prärie, schwelgend, vielfarbig und süffig zum Schwingen und Singen. Feltz ließ seinem Orchester viel Freiraum zur solistischen Entfaltung, ja, er dirigierte ungewohnt lässig. Das kam dem erzählerisch breiten Gestus der Neunten sehr zugute.

Ekstase am Schluss

Ergänzt wurde der Abend durch die „Rhapsody in Blue“, mit der George Gershwin 1924 den sinfonischen Jazz miterfunden hatte. Die Philharmoniker sorgten für rhythmischen Drive und sinfonische Wucht, worauf Andreas Boyde am Klavier manchmal zu sensibel reagierte. Etwas mehr rhythmische Konturierung und ein gelegentlich härteres Zupacken von seiner Seite hätten nicht geschadet. Immerhin verlor Boyde niemals die Zielrichtung hin zur finalen Klangentladung aus den Augen. Den ekstatischen Schlusspunkt erspielte er perfekt und wirkungsvoll. Das Publikum war hin und weg vom zierlichen Pianisten aus Sachsen, der heute in London lebt.

An den Start gegangen waren die Philharmoniker mit sechs Perkussionisten, die den rhythmisch-metrisch hochdifferenzierten Klangwelten des 1997 komponierten Orchesterstücks „Asyla“ des britischen Komponisten Thomas Adès die nötige Erdung verpassten. Bei aller rhythmischen Versiertheit, in der zuweilen sogar die Techno-Sphäre Londoner Clubs aufscheint, hat Adès mit „Asyla“ dennoch ein Werk geschaffen, das sich an den Charakteren der klassischen viersätzigen Sinfonie orientiert. Immer wieder mündet es in Enklaven verträumter Versonnenheit und hebt im langsamen Satz traditionsgemäß zur großen Klage an. Die Arbeit der hochkonzentriert agierenden Philharmoniker, die sich dieser faszinierenden Mixtur aus Klassik und Moderne mit Leidenschaft widmeten, wurde leider gelegentlich durch schrilles Husten von Seiten der offenbar kollektiv erkrankten Zuhörerschaft gestört. Schade!

eduarda - 14. Jan, 19:04

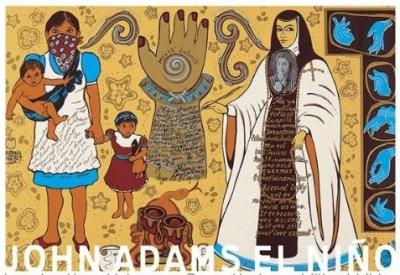

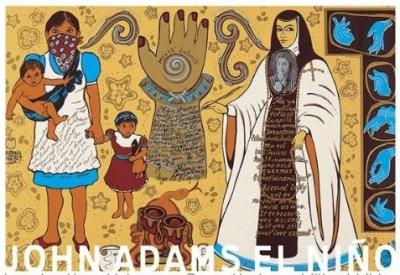

Das Weihnachtsoratorium „El niño“ von John Adams im Akademiekonzert der Stuttgarter Bachakademie

Stuttgart

Stuttgart - Eine frohe Botschaft wie Bachs Weihnachtsoratorium hat „El niño“ von John Adams, komponiert 1999/2000, nicht zu bieten. Der christliche Mythos steht in diesem Oratorium, das jetzt im gut besuchten Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle von der Internationalen Bachakademie zur Aufführung gebracht wurde, als Metapher für die Gegenwart.

Es wird zwar in biblischen und apokryphen Texten von der Verkündigung der Empfängnis Marias, der Geburt Jesu und von den drei Weisen aus dem Morgenland berichtet, aber genauso treten in vertonten Gedichten lateinamerikanischer Poeten dunkle Seiten der Weihnachtsgeschichte in den Fokus. Von den Zweifeln Josefs ob der überraschenden Schwangerschaft Marias ist die Rede, vom Weihnachtsstern, der vom Himmel fällt und die ganze Welt in Flammen setzt, und vom Kindermord zu Bethlehem, der verbunden wird mit dem Massaker von Tlatelolco, wo 1968 mexikanische Truppen Hunderte von Studenten und Arbeitern niedermetzelten.

Eine finale Aussage gibt es trotzdem, einen sanften Lobpreis der Kunst: „Poesia“, säuselt der Chor zum zarten Zupfen des Orchesters, wenn das Werk ganz leise verstummt. Nein, eine Apotheose darf man beim politisch ambitionierten Adams, 1947 geboren und einer der wichtigsten Gegenwartskomponisten der USA, am Ende nicht erwarten.

In der Leitung von Dennis Russell Davies, einem Spezialisten für US-amerikanische Musik, gelang der Gächinger Kantorei, den sechs Gesangssolisten und dem Sinfonieorchester Basel eine insgesamt spannende Aufführung - ein gar nicht so einfaches Unterfangen, ist das Werk doch dem amerikanischen Minimalismus verpflichtet: jenem kompositorischen Verfahren, mit dem Tonkünstler ab den 1960er-Jahren gegen die Konventionen der Avantgarde, insbesondere der seriellen Musik, rebellierten. Sie setzen auf einfache, periodisch wiederholte, minimal variierte oder sich überlagernde „patterns“, die ein durchlaufender Beat zusammenhält, während die Harmonik oft in schlichtesten Dreiklangsformeln gehalten ist. Das kann schnell langweilen in einem Oratorium von zwei Stunden Länge.

Doch die Gäste aus Basel setzten die Adams-typische Variationstechnik, die sich weniger im musikalischen Material als im Ausdrucks- und Dynamik-Bereich abspielt - also im Wechsel von langsam, schnell, laut, leise, sanft, hart - äußerst sensibel, farbig und genau um.

Auch der meist deklamatorische solistische Gesang von Robin Johannsen (Sopran), Anja Schlosser (Mezzo) und Markus Marquardt (Bariton), der sich über solcherart orchestraler Erdung frei entfalten konnte, überzeugte durchweg dank ausdrucksstarker und fein phrasierter Artikulation aller Beteiligten. Im Terzett der Countertenöre setzte sich Daniel Gloger allerdings frequenzmäßig ein wenig zu sehr ab von seinen Kollegen Andrew Watts und Tim Severloh.

Emotionale Akzente gehen in „El niño“ vor allem vom Chor aus. Hier glänzten die Gächinger durch homogene und mächtige Klanglichkeit und farbig-schillernde Effekte in den poetischen Passagen. Viel Applaus gab es am Ende für einen gelungenen Abend.

Rezension für die Eßlinger Zeitung vom 21.12.2010. Das Konzert fand statt am 18.12.

eduarda - 22. Dez, 16:00